百合の図譜:江戸の本草家、行方水谿

- JBC

- 2023年8月13日

- 読了時間: 4分

更新日:1月13日

行方水谿の生涯と作品

江戸の城北に住んでいた行方水谿(生没年未詳/号は清渓、水谿、採珍堂など)は江戸時代後期の本草家であり、多くの写生図譜を残しました。主な著作には、「採珍堂日摘」(安政3年/1856年刊)、「品物類聚」(安政5年/1858年刊)、「福寿草譜」、「桜草百品図」などがあります。これらの作品は、いずれも精密な描写と詳細な観察に基づいており、当時の博物学における高い水準を示しています。特に「桜草百品図」は、サクラソウの品種を100点も収録した図譜であり、園芸文化が盛んだった江戸時代におけるサクラソウへの関心の高さを反映していると言えるでしょう。

「百合圖譜」

「百合圖譜」の内容

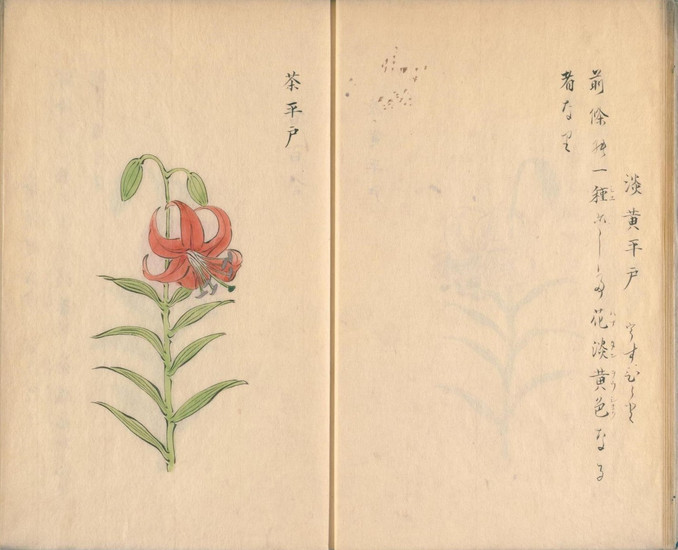

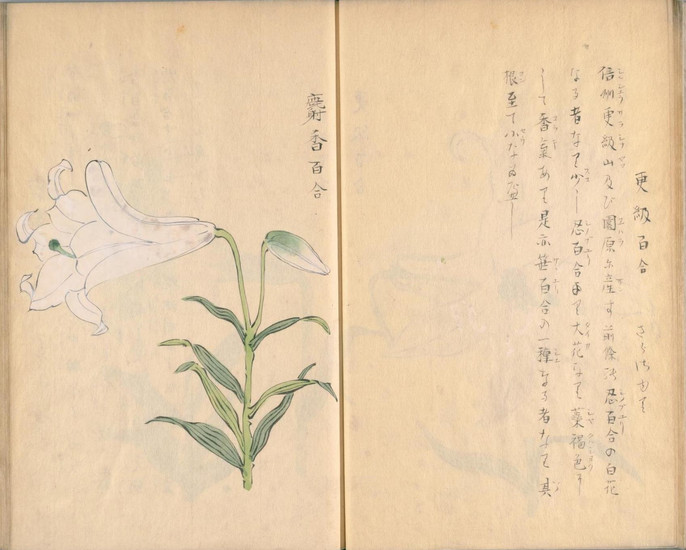

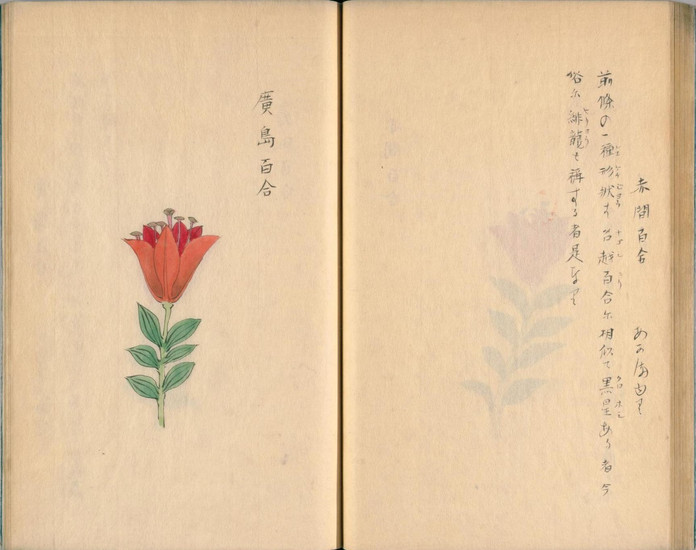

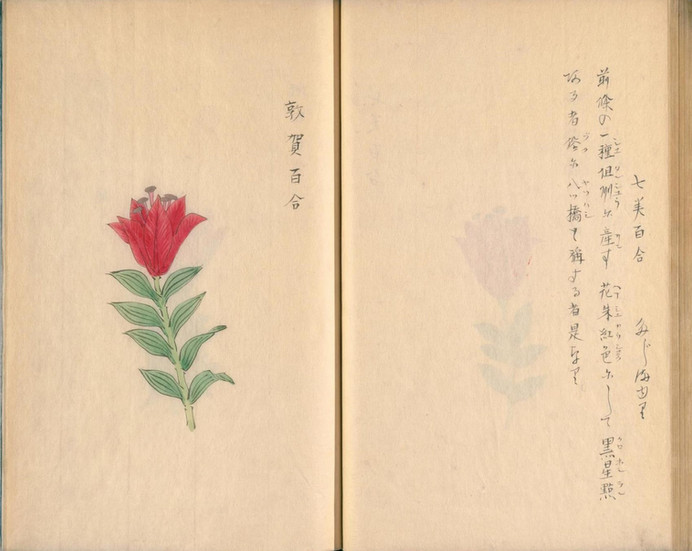

「百合圖譜」は101点の百合を収録した図譜であり、序文や跋文はありませんが、目録が付されています。目録には「已上,合壹百品行方水谿著」という記述があり、行方水谿が明治6年(1873年)に執筆したことがわかります。本文は1丁1点で構成され、オモテ面に百合の図、ウラ面に形状や由来、産地などの注記が記されています。ユリは形状によって、巻丹類(オニユリ)、車葉類(クルマユリ)、山丹類(ヒメユリ)、百合類(ヤマユリ)、笹百合類(ササユリ)、鉄砲筒咲類(テッポウユリ)、鹿子百合類(カノコユリ)、夏透百合類(スカシユリ)の8つの種類に分類され、この順に配列されています。スカシユリは30点と多く、図譜の中でも特に重点的に描かれていることがわかります。

「百合圖譜」に描かれたユリの品種

「百合圖譜」には、日本の在来種であるヤマユリ、ササユリ、オニユリ、ヒメユリなどのほか、江戸時代に中国やヨーロッパから導入されたとされる様々なユリが描かれています。例えば、テッポウユリは、琉球列島に自生するユリであり、「百合圖譜」では鉄砲筒咲類として分類されています。このことから、「百合圖譜」が、当時の日本で栽培されていたユリの多様性を反映した図譜であることがわかります。

「百合圖譜」の美術史的価値

「百合圖譜」の図は、写実的な描写と正確な形態把握に基づいており、当時の植物図譜の中でも高い水準を誇ります。ユリの葉や花弁の細部まで丁寧に描かれており、植物学的な知識だけでなく、絵画としての美しさも追求されていることがわかります。 「百合圖譜」は、江戸時代から明治時代にかけてのユリ園芸の隆盛を反映した作品としても重要です。江戸時代には、ヤマユリやササユリなどの在来種に加えて、中国やヨーロッパから様々なユリが導入され、園芸品種として栽培されるようになりました。 「百合圖譜」には、これらの様々なユリが描かれており、当時のユリ園芸の多様性を示す貴重な資料となっています。 また、「百合圖譜」の図は、単なる植物の記録ではなく、芸術作品としての側面も持ち合わせています。ユリの繊細な花弁や葉脈、雄しべや雌しべなどの細部までが、生き生きと描かれています。これは、行方水谿が植物学的な知識だけでなく、高い画力と美的感覚を兼ね備えていたことを示していると言えるでしょう。

他の植物図譜との比較

「百合圖譜」と他の植物図譜を比較することで、その特徴をより明確にできます。例えば、江戸時代の本草学者、岩崎灌園が著した「本草図譜」は、写実的な描写と彩色を特徴とする植物図譜です。「百合圖譜」も写実的な描写を重視している点では共通しますが、「本草図譜」のような彩色は施されていません。これは、「百合圖譜」が植物図鑑としての役割だけでなく、美術作品としての側面も重視していたためと考えられます。 また、幕末から明治時代にかけて活躍した植物学者、飯沼慾斎が著した「草木図説」は、植物の形態を詳細に分析し、分類学的な視点から描かれた図譜です。「百合圖譜」は「草木図説」のような分類学的な厳密さは欠くものの、ユリの美しさを表現することに重点を置いている点が特徴です。

さいごに

「百合圖譜」は、精密な描写と詳細な観察に基づいており、当時の博物学における高い水準を示すとともに、江戸時代から明治時代にかけてのユリ園芸の隆盛を反映した作品としても重要であることがわかりました。 「百合圖譜」は、植物図鑑としての役割だけでなく、美術作品としての側面も重視しており、その美術史的な価値は高いと言えます。 さらに、他の植物図譜との比較を通して、行方水谿の写実性と芸術性を兼ね備えた作風、そしてユリの美しさへのこだわりが明らかになりました。

一巻

行方水谿 著『百合圖譜』[1],田島耕,1896. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551732

二巻

行方水谿 著『百合圖譜』[2],田島耕,1896. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2551733

参考

日本博物学史覚え書 XIII 磯 野 直 秀