百花繚乱の垣根:楠田右平次『百垣之図』の世界

- JBC

- 2023年7月30日

- 読了時間: 4分

更新日:1月12日

江戸時代後期、園芸文化が隆盛を極め、大名から庶民まで園芸を楽しむ人々が増加し、多様な園芸書が出版されました。 その中で、植木職人であった楠田右平次が集成した『百垣之図』は、多種多様な垣根の絵図を収録した貴重な資料です。本稿では、既存の研究を踏まえつつ、『百垣之図』の内容、成立背景、そして現代における意義について考察していきます。

既存研究の概観

『百垣之図』に関する先行研究は、造園史研究において散見されます。特に、丸山宏氏による論文「江戸後期の垣根図譜『藩籬譜』について」は、『百垣之図』の成立過程や内容について詳細に分析しており、本稿においても重要な役割を果たします。

丸山氏は、文政10年(1827)に刊行された秋里籬島の『石組園生八重垣伝』を庭垣の版本の嚆矢としつつ、写本としては文化7年(1810)の奥書のある『藩籠譜』が先行すると指摘しています。そして、この『藩籠譜』こそ、楠田右平次が300種にのぼる垣根図を集成した『百垣之図』であると述べています。

『百垣之図』の内容分析

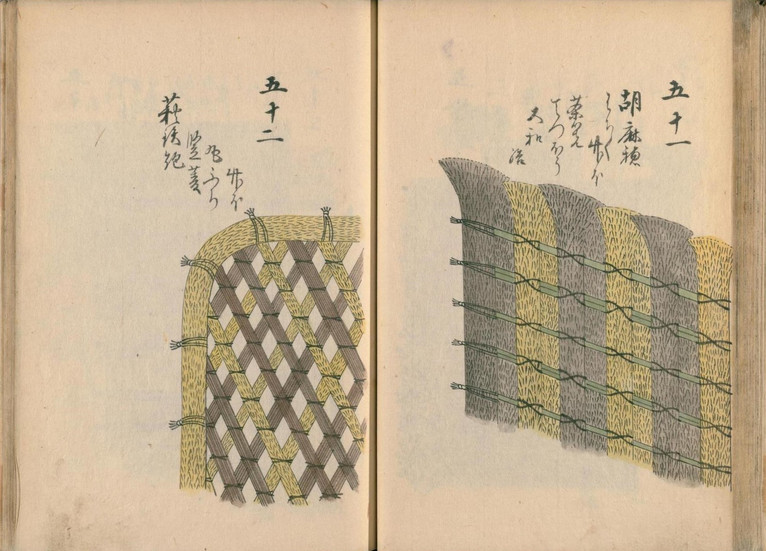

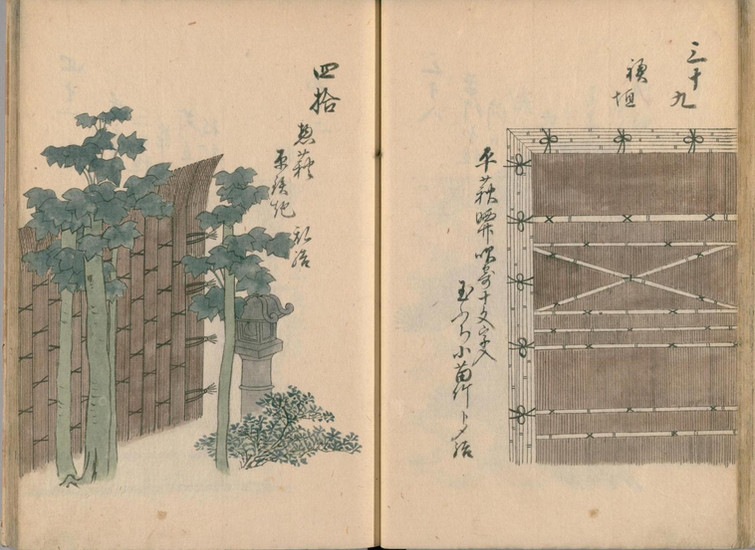

『百垣之図』は、写本として複数の版が存在しますが、いずれも100種類以上の垣根が精緻な絵図で描かれています。それぞれの垣根には名称、特徴、用途などが記されており、当時の垣根に対する知識や技術の高さを窺い知ることができます。

垣根の種類 | 特徴 | 用途 |

竹垣 | 竹を素材とした垣根。種類が豊富で、透かし垣、建仁寺垣などがある。 | 茶庭、和風庭園など |

生垣 | 樹木を植えて作る垣根。カイヅカイブキ、マサキなど、常緑樹が用いられることが多い。 | 目隠し、境界線など |

玉垣 | 玉石や石材を積み上げて作る垣根。 | 神社、寺院など |

練塀 | 土や砂利を固めて作る垣根。 | 防犯、防火など |

楠田右平次と『百垣之図』の成立背景

楠田右平次は、江戸時代後期に活躍した植木職人です。彼の生没年や経歴については詳しい資料が残されていませんが、『百垣之図』の奥書から、文化7年(1810)時点で四代目植木屋を名乗っていたことがわかります。

右平次が『百垣之図』を集成した背景には、当時の園芸ブームが挙げられます。江戸時代後期には、大名から庶民まで、園芸を楽しむ人々が増加し、庭園造りも盛んに行われました。 庭園の重要な要素の一つである垣根は、景観を構成するだけでなく、空間を区切り、目隠しや防犯の役割も担っていました。

『百垣之図』が現代に与える影響

『百垣之図』は、現代の造園技術や景観デザインにおいても重要な資料として活用されています。

伝統技術の継承:『百垣之図』に描かれた様々な垣根は、現代の竹垣職人や造園家にとって、伝統技術を学ぶための貴重な教材となっています。

景観デザインへの応用:現代の住宅や庭園においても、和風の景観を取り入れる際に、『百垣之図』を参考に様々な垣根が用いられています。

江戸時代庭園文化の理解:『百垣之図』に描かれた多様な生垣、特に茶園に用いられる生垣は、江戸時代後期の庭園文化の発展を知る上で貴重な知見を与えてくれる。『石組園生八重垣伝』との関係性

『石組園生八重垣伝』との関係性

文政10年(1827)に刊行された秋里籠島の『石組園生八重垣伝』には、34種の垣根の図があります。

秋里籠島とは、安永~文政期(1772~1830)に名所図会の編著者として知られており、随筆、紀行文などの他、読本の著作もあり、稀に自ら挿絵も描いています。安永9年(1780年)刊行の『都名所図会』(竹原春朝斎画)が代表作として著名であり、他に文化2年(1805年)刊行の自画作による地誌本『唐土名所談』が知られています。

『都名所図会』が人気がでたことで画工を連れて諸国を回り、数十種類に及ぶ名所図会を編纂し、名所図会の流行を作ったほか、俳書や辞書、作庭書など約40冊の著書があります。

庭垣の版本としてはこの『石組園生八重垣伝』がその最初のもので、その写本として文化7年(1810)の奥書のある尾張藩の尾張内庫図書の蔵書『藩籠譜』が現時点では最も古い垣根譜です。 その『藩籠譜』の奥書に「庭垣図集 天 上巻百品終 文化七年庚午暮秋 四代植木屋楠田右平次」とあり、この図譜が文化7年(1810)に楠田右平次という植木職人によって集成されたことがわかります。

職人の内部資料であるこの藩籠譜には複数の写本(本書・百垣之図 天.地,人)が伝わっており、当時においても貴重なものであったことが窺えます。 そこに描かれた多種の垣根は江戸後期の庭園文化の展開の一端を実証するものとして重要な資料といえます。

百垣之図 天

『百垣之図』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606384

百垣之図 地

『百垣之図』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606384

百垣之図 人

『百垣之図』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606384

参考/引用

ランドスケープ研究 - J-Stage

江戸後期の垣根図譜『藩籬譜』について - J-Stage