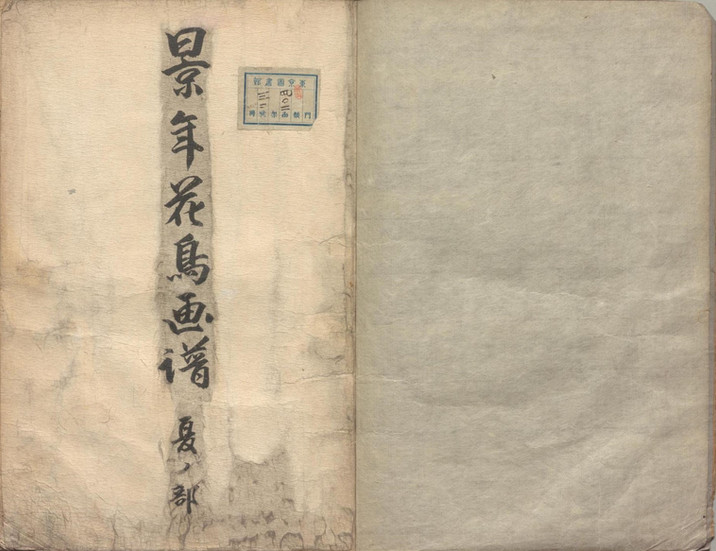

季節感が豊かに表現されている花鳥画:景年花鳥画譜

- JBC

- 2024年7月21日

- 読了時間: 7分

更新日:1月25日

今尾景年と「景年花鳥画譜」

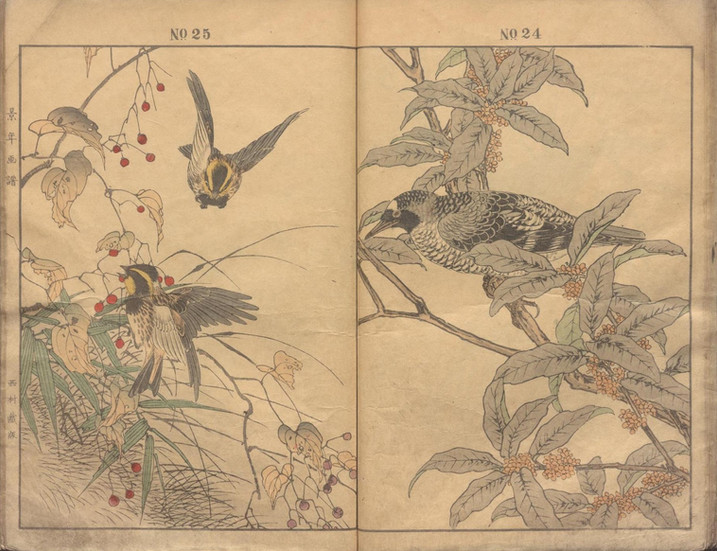

色鮮やかな花々が咲き乱れる春の庭園に、二羽の孔雀が羽を広げ、優美な姿態を見せています。その繊細な羽根の一枚一枚、花びらの一枚一枚までが、まるで生きているかのように生き生きと描かれている――。

これは、明治から大正時代にかけて活躍した日本画家、今尾景年の「景年花鳥画譜」に収められた「春園双孔雀図」の一場面です。今尾景年は、写実性と装飾性を兼ね備えた、繊細で優美な花鳥画で広く知られています。「景年花鳥画譜」は、日本の花鳥画史において重要な位置を占める画集であり、彼の代表作の一つです。本稿では、今尾景年の人生と画業、そして「景年花鳥画譜」の魅力を紐解き、その理解を深めることを目的とします。

今尾景年について

生涯と経歴

今尾景年(1845-1924)は、京都の友禅染屋の家に生まれました。幼い頃から絵に興味を示し、11歳の時に浮世絵師の梅川東居に師事します。その後、14歳で四条円山派の鈴木百年に入門し、百年の「年」と、絵心があった父の敬愛する画家・松村景文の「景」から一字ずつ取って「景年」と号しました。また、「三養画史」という画名も使用していました。

明治初期、景年は生活のために友禅の下絵を描き、呉服商・千總のために着物図案もデザインしていました。経済的に苦しい時期もありましたが、研鑽を積むことを忘れず、塩川文麟らによって結成された如雲社の月例品評会に参加し、同時代の画家たちと交流しながら画技を磨きました。明治8年(1875年)の京都博覧会で洋画家の田村宗立と共に受賞、明治10年(1877年)の第六回京都博覧会では「牧童図」で銀賞を受賞するなど、徐々に頭角を現していきます。

明治13年(1880年)には京都府画学校設立に伴い出仕しますが、わずか半年で退任しました。その後、シカゴ万博、パリ万博などで受賞を重ね、帝室技芸員、帝国美術院会員に選ばれるなど、名実ともに日本画壇を代表する画家としての地位を確立しました。また、京都後素協会(旧如雲社)の設立にも携わり、委員長を務めました。

万国博覧会での受賞歴

明治26年(1893年):シカゴ万博に「鷲猿図」を出品し、名誉賞牌を受賞。

明治33年(1900年):パリ万博に「春山花鳥図」を出品し、銀牌を受賞。

明治37年(1904年):セントルイス万国博覧会に「四季花鳥図」を出品し、金牌を受賞。

明治44年(1911年):ローマ万博に「寒月群鴨図」を出品し、2等賞を受賞。

画風の特徴

景年の画風は、写実性と装飾性を兼ね備えている点が特徴です。師である鈴木百年の影響を受けつつも、沈南蘋や宋の院体画など、様々な画風を研究し、独自の表現を確立しました。特に花鳥画においては、博物学者・山本章夫に師事し、科学的視点を取り入れた精密な描写で、花鳥の生き生きとした姿を描き出しました。

景年は、写生の重要性を強く認識しており、毎月1日と10日を写生日と定め、門人たちにも写生を奨励していました。彼の作品からは、自然に対する深い観察眼と、対象物の本質を捉えようとする真摯な姿勢が窺えます。また、初期には油絵にも関心を示し、「深山渓流図」のような油彩画風の作品も残しています。

伝統的な日本画の技法を継承しながら、西洋画の写実性や構図、色彩理論を取り入れることで、景年は日本画の近代化に貢献しました。彼の作品は、伝統と革新が融合した、まさに近代日本画の象徴といえるでしょう。

代表作

景年の代表作としては、「景年花鳥画譜」のほか、以下のような作品が挙げられます。

鷲猿図(東京国立博物館蔵):シカゴ万博に出品され、名誉賞牌を受賞した作品。猿に鷲が襲いかかる瞬間を捉えた、迫力のある構図が特徴です。

松間朧月図(東京国立博物館蔵):月明かりに照らされた松林の静寂を描いた作品。墨の濃淡を巧みに使い分け、幻想的な雰囲気を醸し出しています。

白桃鸚哥図・牡丹小禽図(京都国立近代美術館蔵):白桃とオウム、牡丹と小鳥を描いた対の作品。鮮やかな色彩と精緻な描写が目を引きます。

春園双孔雀図(1991年制作):色鮮やかな孔雀が印象的な作品。孔雀の羽根の模様や花々の細部まで丁寧に描かれており、景年の高い技術力が伺えます。

花鳥画譜について

制作の背景

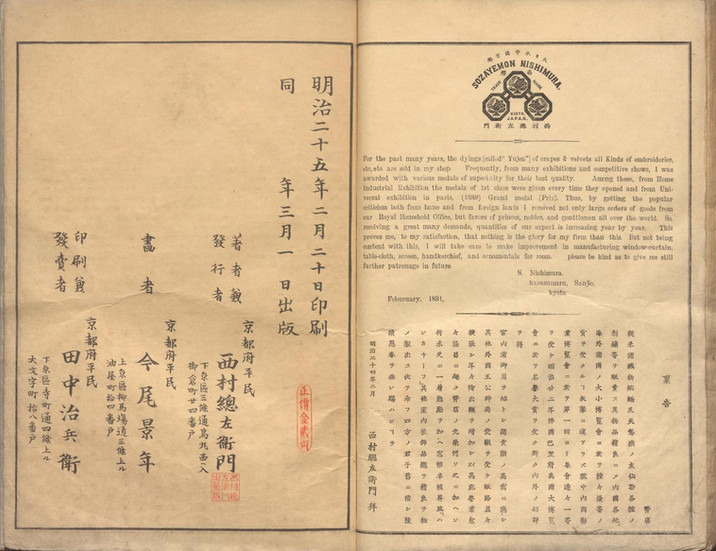

「景年花鳥画譜」は、明治24年(1891年)から明治25年にかけて、京都の呉服商・千總の12代当主である西村総左衛門の出資により刊行されました。

当時の美術工芸の世界では、図案の形式化が進んでおり、西村総左衛門は、この状況を憂慮していました。西洋の自然科学に基づいた写実的な表現が求められる中、景年の写実的な表現力に着目し、染織や陶芸などの図案に活用できる、生き生きとした花鳥画譜の制作を依頼したのです。

景年は、この依頼を受け、博物学者・山本章夫の指導のもと、科学的かつ精密な写生を重ね、四季折々の花鳥を丹念に描き上げました。

構成と内容

「景年花鳥画譜」は、春・夏・秋・冬の4部構成で、全134図からなります。各図には、花や鳥の名前が記されており、図鑑としての役割も果たしています。

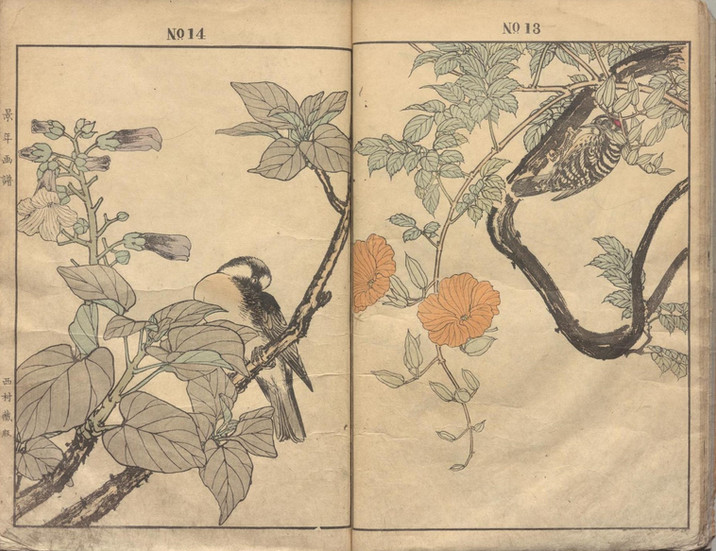

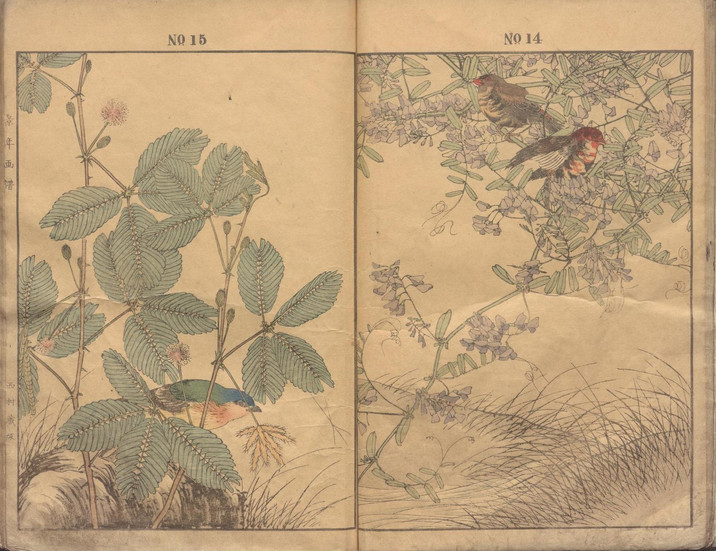

画譜に描かれている花鳥は、その質感や挙動、風になびく音や鳴き声までもが紙を通して伝わるかのような、写実性と躍動感に満ちています。130種以上の禽鳥と140種以上の樹木と草花が描かれており、当時の日本の自然環境を垣間見ることができます。

出版状況

「景年花鳥画譜」は、明治時代に木版画で出版されました。当時の出版元は西村総左衛門ですが、版元は山田芸艸堂です。彫刻は田中治郎吉、摺師は三木仁三郎が担当しました。その後、芸艸堂などから復刻版も刊行されています。現在では、古書店やオンラインストアなどで入手可能です。

写実性と装飾性

「景年花鳥画譜」は、写実性と装飾性を高いレベルで融合させている点が大きな特徴です。景年は、対象物を正確に描写することに加え、構図や色彩、筆致によって、絵画としての美しさも追求しました。

例えば、鳥の羽毛や花びらの質感、葉脈の細部まで丁寧に描き込むことで、まるで実物を目の前にしているかのような臨場感を生み出しています。

構図と色彩

景年は、花鳥画の伝統的な構図を踏襲しつつも、西洋画の技法も取り入れ、斬新な表現に挑戦しました。画面全体に花や鳥をバランスよく配置することで、奥行きと立体感を表現し、見る者を惹きつけます。

また、色彩においても、伝統的な日本画の技法に加え、西洋画の色彩理論も研究し、鮮やかで深みのある色彩表現を実現しました。

技法

「景年花鳥画譜」では、木版画の技法が用いられています。木版画は、多色刷りの技術により、繊細な色彩表現が可能であり、景年の写実的な画風を再現するのに最適な技法でした。

後世の画家への影響

景年の花鳥画は、写実性と装飾性を融合させた独自のスタイルで、後世の日本画家に大きな影響を与えました。彼の弟子である木島桜谷や上田萬秋をはじめ、多くの画家が景年の画風を学び、発展させていきました。

まとめ

今尾景年は、写実性と装飾性を兼ね備えた花鳥画で、明治・大正期の日本画壇に大きな足跡を残しました。「景年花鳥画譜」は、彼の画業の集大成ともいえる作品であり、その精密な描写と美しい色彩は、100年以上経った現代においてもなお、多くの人々を魅了し続けています。

景年の花鳥画は、自然に対する深い愛情と、対象物の本質を捉えようとする真摯な探求心から生まれたものです。彼の作品に触れることで、私たちは、自然の美しさ、そして生命の尊さを改めて認識することができます。「景年花鳥画譜」は、単なる画集ではなく、自然と生命への賛歌であり、時を超えて私たちに語りかけてくる、貴重な文化遺産といえるでしょう。

春之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』春之部,西村総左衛門,明治24. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13128902

夏之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』夏之部,西村総左衛門,明治24.国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13127862

秋之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』秋之部,西村総左衛門,明治25. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13127863

冬之部

今尾景年 画『景年花鳥画譜』冬之部,西村総左衛門,明治25. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13127864

参考

今尾景年|近代日本人の肖像 | 国立国会図書館

今尾景年 - 京都通百科事典(R)

《今尾景年先生花鳥粉本》(関西大学図書館蔵)

景年花鳥画譜(春夏秋冬4冊本) - 文化遺産オンライン