旗本の水野忠暁が著した斑入り植物の図説集:草木錦葉集

- JBC

- 2024年5月23日

- 読了時間: 5分

更新日:1月26日

水野忠暁の人物像

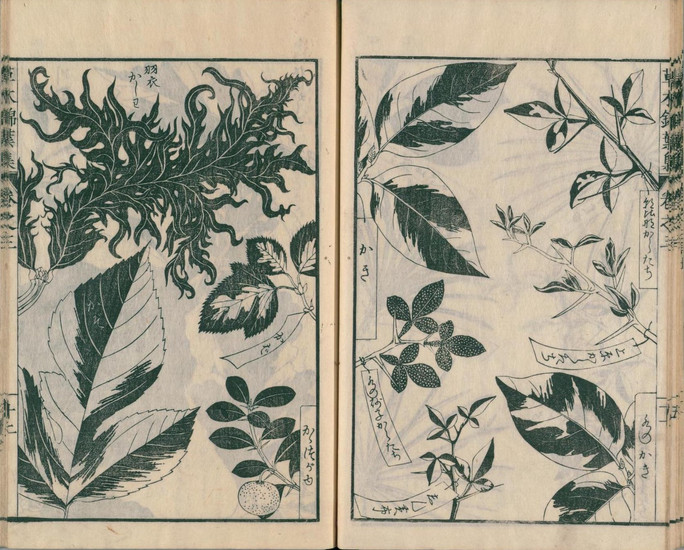

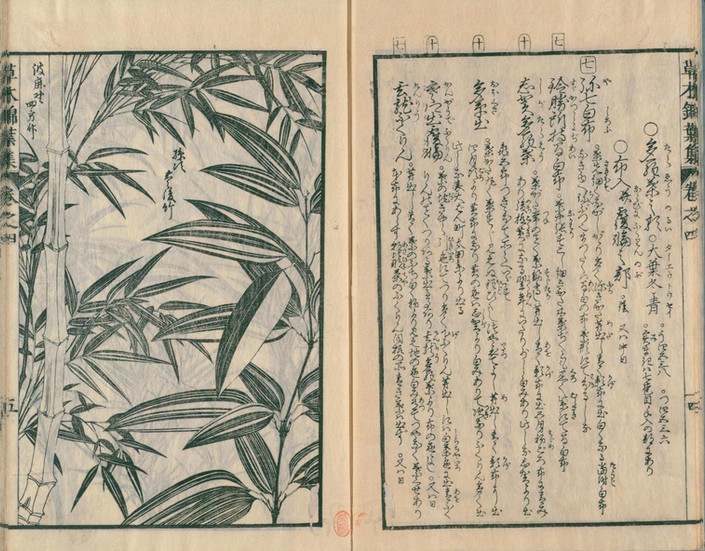

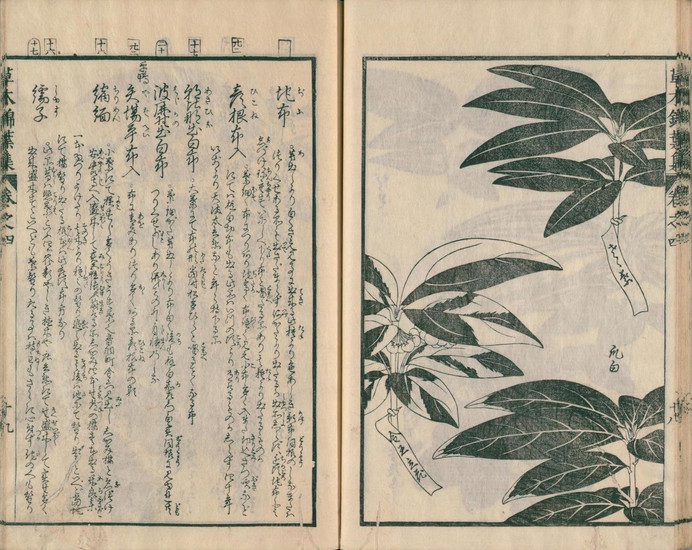

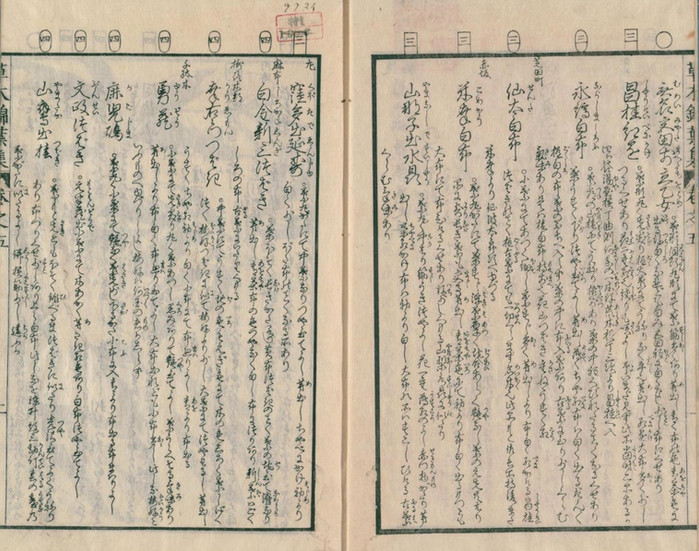

水野忠暁(1767年 - 1834年)は、江戸時代後期の旗本であり、熱心な園芸家、そして奇品愛好家であった。名は忠敬、通称は宗次郎、号は逸斎。父は水野守政(1721-1796)。 忠暁は、当時世界的にも珍しい斑入り植物のみを集めた植物図譜『草木錦葉集』(1829年〈文政12年〉刊)を刊行したことで知られる。 同書には1031種もの斑入り植物が彩色された図入りで紹介され、 その稀少な植物に対する飽くなき探求心と収集への情熱は、彼を「空前絶後のコレクター」たらしめた。 加えて忠暁は、『小おもと名寄』(こおもとなよせ)も編著している(関根雲停画 1832年〈天保3年〉刊)。

忠暁の先祖は500石の知行を有する旗本であったが、元禄年間に当主が「狂気」を理由に知行を没収された。 その後はわずかな俸禄で生活し、役職にも就いていなかったようである。 忠暁自身も旗本としての役割は不明であるが、園芸に打ち込むことを許された環境にあったと言えるだろう。

忠暁は斑入りの万年青を特に好み、3000種類もの斑入り植物を育てていたという。 また、変珍木を扱っていた植木屋、繁亭金太こと増田金太郎らと交流があり、共に斑入り植物を愛好していた。 増田金太郎は『草木奇品家雅見』を著しており、 このことからも、当時の園芸文化における斑入り植物への関心の高さが伺える。

草木錦葉集の内容

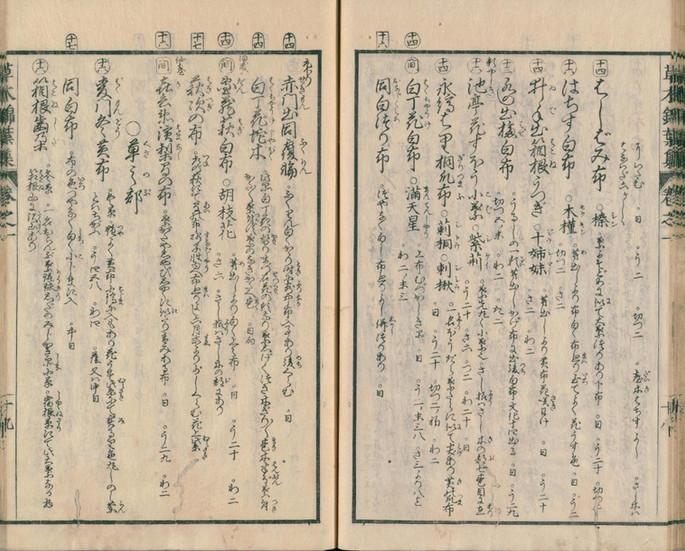

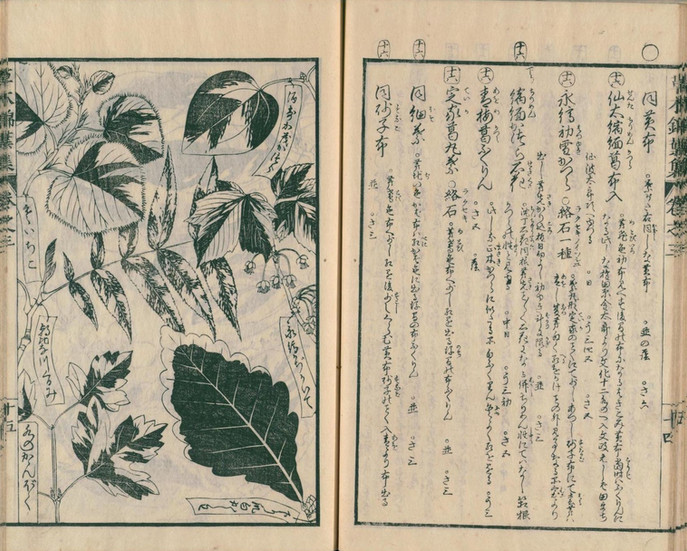

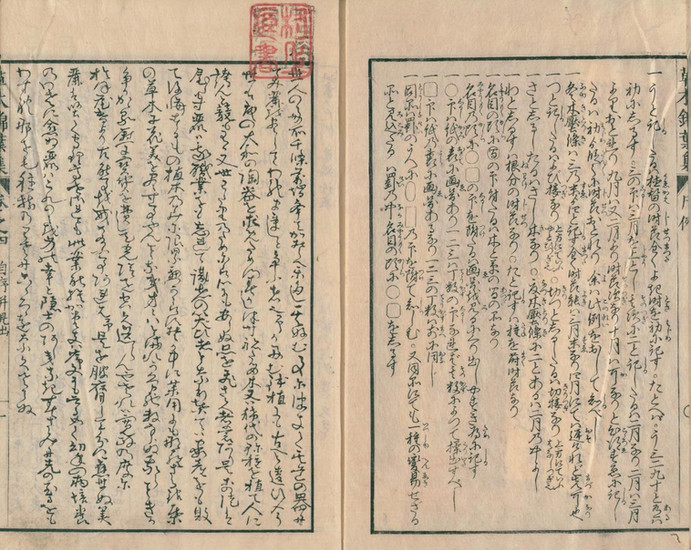

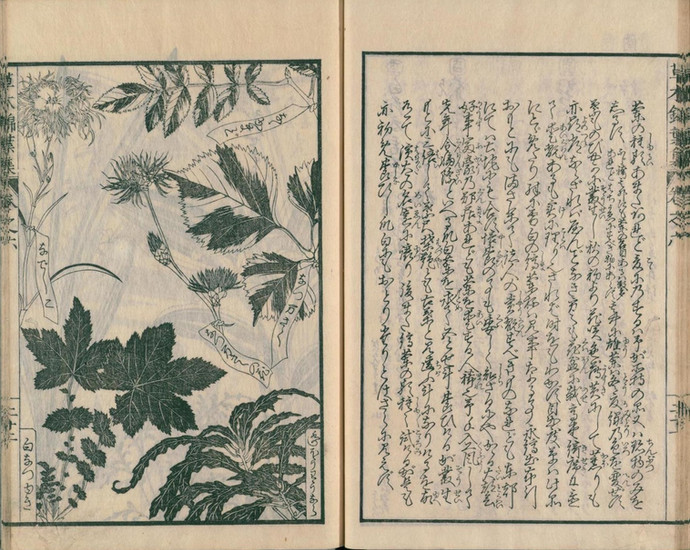

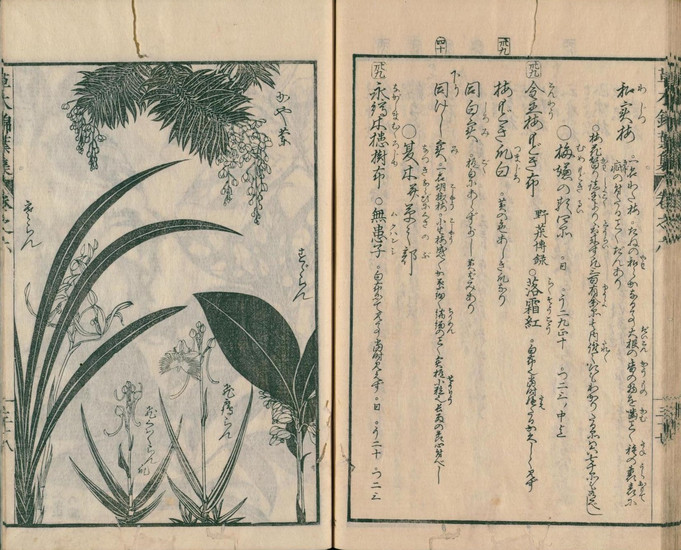

『草木錦葉集』は、江戸時代唯一の斑入り植物専門の図説集として、園芸史にその名を刻んでいる。 同書は緒巻、前編、後編から構成されている。 緒巻では、斑入り植物愛好家の間で用いられる専門用語「通言」や、栽培法、害虫駆除法などが解説されている。 前編と後編では、「いろは順」に斑入りの草木を、彩色された写生図とともに紹介しており、「む」の部で中断しているものの1000点余りの植物が掲載されている。 図のほとんどは、大岡雲峰の門人である関根雲停によって描かれた。

収録されている植物は実に多岐にわたり、万年青だけでも「おもとの類」や「おもとふくりん並別布の類」など、多くの種類が紹介されている。

項目 | 内容 |

著者 | 水野忠暁(忠敬) |

画家 | 関根雲停、大岡雲峰 |

出版年 | 1829年(文政12年) |

出版社 | 須原屋茂兵衛 他 |

構成 | 全7冊(緒巻、前編3巻、後編3巻) |

収録植物 | 1031種 |

当時の斑入り植物に対する関心の背景

江戸時代は、園芸文化が隆盛を極めた時代であった。将軍や大名から旗本、そして庶民に至るまで、多くの人々が園芸を愛好し、生活の中に取り入れていた。 栽培される植物も、椿、菊、朝顔、牡丹、万年青など実に様々であった。 人々は美しい花を愛でるだけでなく、個性的な品種を求め、変わった色や形、そして斑入りの植物を栽培し、互いに品評し合った。

斑入り植物とは、葉や茎に白い模様や縞模様などが入った植物のことである。 これらの模様は、葉緑素が欠乏することで生じる。 江戸時代の人々は、この斑入りを、自然の妙、すなわち「珍奇」なものとして珍重した。 斑入り植物は、通常の植物とは異なる独特の美しさ、そして希少性から、高値で取引されることもあった。 中には、小万年青のように、その高騰ぶりから幕府が1853年に売買を禁じた品種もあったほどである。

江戸時代の園芸文化における斑入り植物の位置づけ

斑入り植物は、江戸時代の園芸文化において、重要な位置を占めていた。 当時の人々は、マツバラン、錦玉、鳳凰柳、蟹葉文龍、イワヒバ、オモトなど、様々な斑入り植物を栽培し、その美しさを競い合った。 カラタチバナ、フクジュソウ、セッコク、ソテツ、アサガオなども、江戸時代にブームとなった植物である。

水野忠暁のような奇品愛好家は、斑入り植物を単なる奇形としてではなく、自然の生み出した芸術として捉え、その普及に貢献した。 彼は「草木錦葉集」を著すことで、斑入り植物の魅力を広く世に知らしめ、その価値を高めたと言えるだろう。

草木錦葉集の現代における意義

『草木錦葉集』は、江戸時代後期の園芸文化、特に斑入り植物に対する関心の高さを示す第一級の資料である。 現代においても、植物学、園芸史、文化史の研究において、貴重な情報源として活用されている。 例えば、植物学者は、当時の植物の分布や品種の変遷を研究するために『草木錦葉集』を参照する。園芸史家は、江戸時代の園芸技術や品種改良の歴史を紐解くために同書を分析する。また、文化史家は、当時の社会における美意識や価値観を考察するために、同書に描かれた植物やその描写に注目する。

忠暁が収集した植物の中には、現代では見ることができない品種も含まれている可能性がある。 そのため、『草木錦葉集』は、失われた植物の記録、そして当時の植物多様性を示す資料としても高い価値を持つ。

結論

水野忠暁は、江戸時代後期の園芸文化を牽引した人物の一人である。彼が遺した『草木錦葉集』は、当時の斑入り植物に対する人々の熱狂を現代に伝える貴重な資料である。 同書は、植物学、園芸史、文化史の研究に貢献するのみならず、失われた植物の記録としても、そして日本人が古来より大切にしてきた、わびさび、すなわち不完全なものを含めて愛でる美意識を体現する資料としても、その価値は極めて高いと言えるだろう。

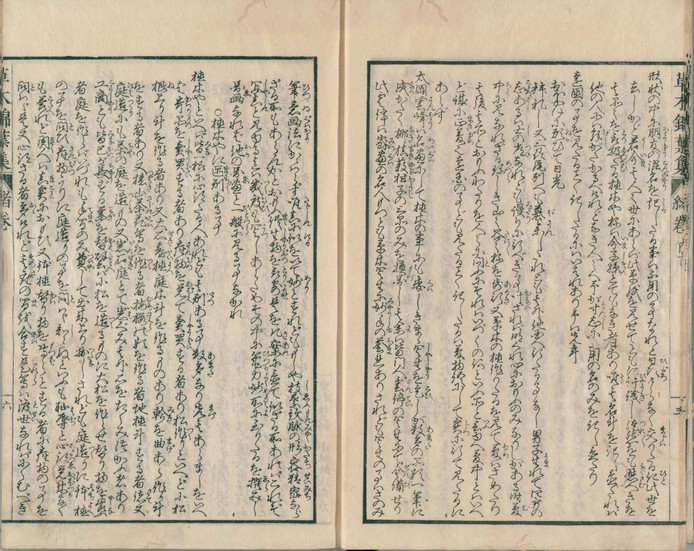

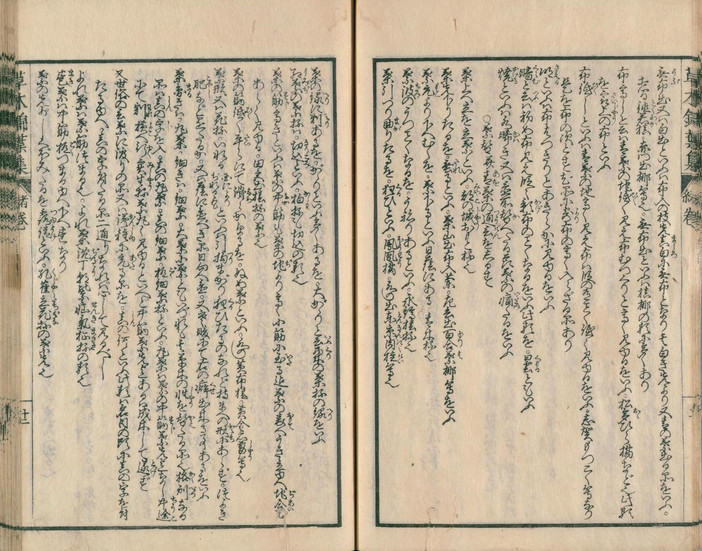

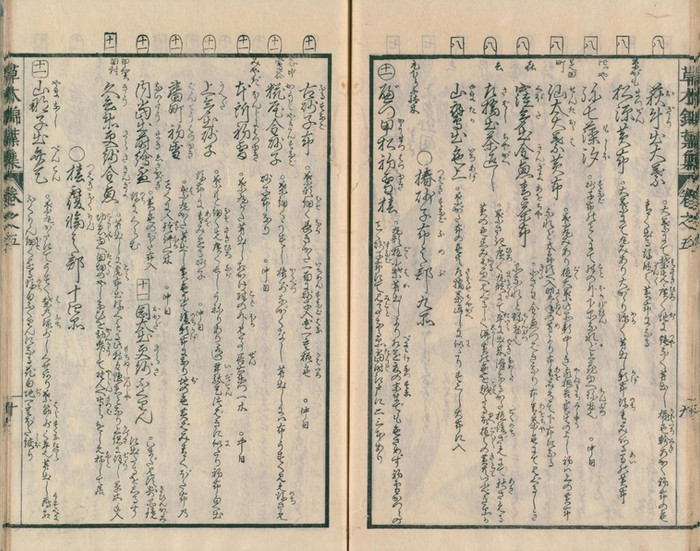

諸巻、巻之一

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

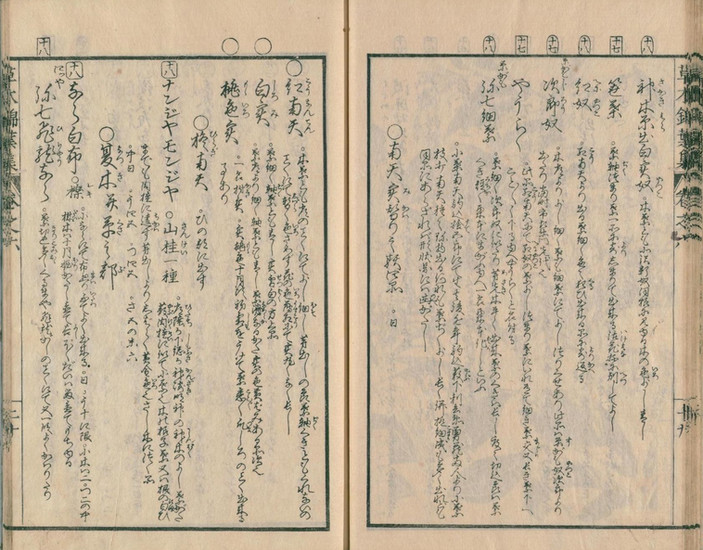

前編 巻之二

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

前編 巻之三

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

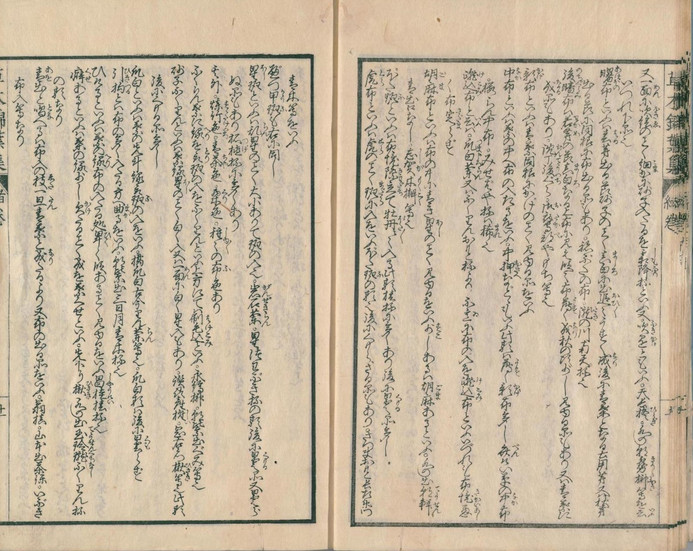

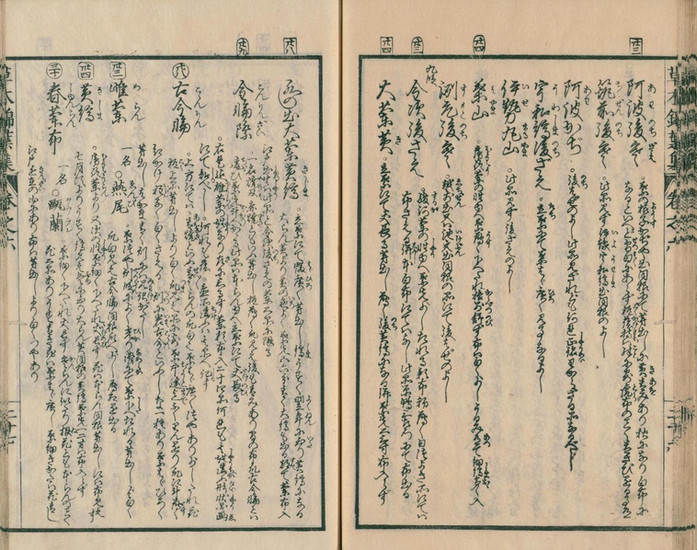

後編 巻之四

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

後編 巻之五

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

後編 巻之六

水野忠敬 著 ほか『草木錦葉集 緒巻,巻1-6』,須原屋茂兵衛[ほか4名],文政12 [1829]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2606006

参考

国立公文書館. (n.d.). 旗本御家人III - 40. 草木錦葉集(そうもくきんようしゅう). https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/hatamotogokenin3/contents/40/index.html

豊明園. (n.d.). 草木錦葉集と万年青. https://houmeien.co.jp/?p=3778