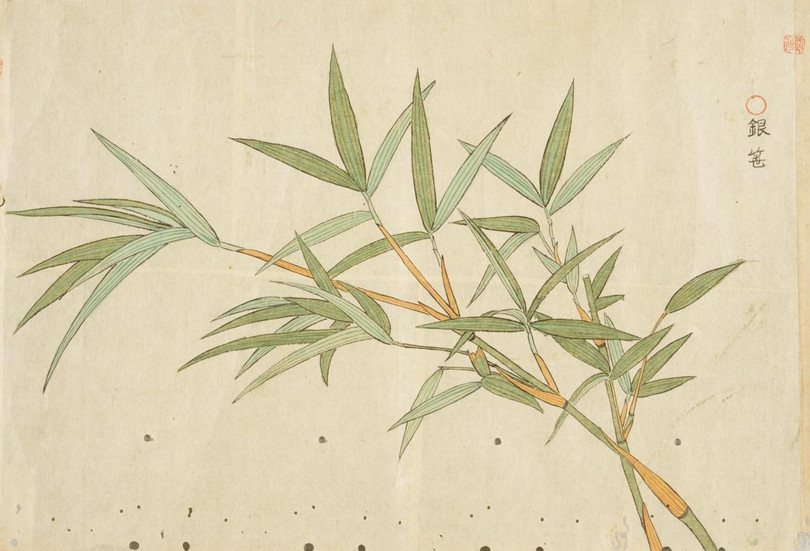

江戸時代後期の旗本、本草学者・武蔵石寿が著した:竹譜

- JBC

- 2024年6月9日

- 読了時間: 5分

更新日:1月27日

武蔵石寿について

武蔵石寿(むさし せきじゅ、1766年 - 1861年)は、江戸時代後期の旗本で、動植物などを研究する本草学者でした。幼名は釜次郎、後に孫左衛門と改め、名は吉恵。号は石寿、翫珂亭。 武蔵家は代々徳川家に仕えてきた家柄で、石寿自身も幕府に仕える旗本でした。

石寿は、特に貝類の研究に力を注ぎ、数多くの標本を収集し、観察記録を残しました。 還暦を迎えてから本格的に研究活動を始め、天保7年(1836年)には貝類図鑑『甲介群分品彙(こうかいぐんぶんひんい)』を著しました。 この書では、605種もの貝を7つのグループに分類し、それぞれの特徴を解説しています。 さらに、石寿は彩色図を添えることで、読者の理解を助ける工夫も凝らしました。

石寿の研究は貝類のみに留まらず、鳥類や昆虫にも及びました。天保元年(1830年)には鳥類図鑑『風鳥韻呼類』を著し、海外から持ち込まれた珍しい鳥について紹介しています。 さらに、石寿は昆虫標本も作製しており、カミキリムシ、タマムシ、トンボなど7箱72種135点の昆虫標本が現存しています。 これらの標本は、国内に現存する昆虫標本の中で最古のものとされ、 東京大学総合研究博物館に収蔵されています。

晩年には、長年の研究成果をまとめた集大成として、貝類図鑑『目八譜(もくはちふ)』を完成させました。 天保14年(1843年)に刊行されたこの書物は、全15巻13冊からなる大作で、991種もの貝を収録し、当時の貝類図鑑としては世界最大級のものでした。 『目八譜』には、博物画の名手として知られる服部雪斎が描いた精緻な図が添えられており、 図と解説文が一体となって、貝類の世界を鮮やかに描き出しています。

「竹譜」の成立背景と内容

石寿が著した「竹譜」については、残念ながら詳しい情報が残されていません。しかし、「竹譜」という書名から、竹に関する様々な情報をまとめた書物であったと推測できます。

「竹譜」と名の付く書物としては、中国元の李衎が撰した『竹譜詳録』が有名です。 この書は、竹を描くための技法や知識をまとめたもので、竹の図譜や解説、竹にまつわる文化的な情報などを含んでいます。 石寿の「竹譜」も、李衎の『竹譜詳録』のように、竹の図譜や解説、種類、生態、文化的情報などを網羅した書物であった可能性があります。

李衎の『竹譜詳録』は、20巻からなる大作でしたが、原刻本は失われ、現在では7巻本が最も詳しい版本として知られています。 大徳3年(1299年)に書かれた李衎自身の序文が残されており、 竹の画法、種類、生態などについて図解入りで解説されています。

日本では、宝暦6年(1756年)に大阪の酔墨齋村上秀範によって和刻本が刊行されました。 この和刻本は、中国の丘季が著作したものの和刻本で、竹を描くための様々な筆法や約束事などが詳細に編集されています。 例えば、竹の幹や枝、葉の描き方、水墨画としての表現方法など、東洋絵画の基礎を学ぶための教科書のような内容となっています。

また、近世中国で作られた写本「竹譜詳録」も存在します。 この写本は、元の息齋道人薊邱季衎述、清楼竹画なる人物が写したもので、美しい楷書文字で書写されています。 内容は、畫竹譜、墨竹譜、竹態譜に加えて、竹品譜一~五があり、竹の種名、産地、形態、利用、筍の食用可否などが記されています。

石寿の「竹譜」が、李衎の『竹譜詳録』やその和刻本、写本とどのような関係にあるのか、あるいは全く別の内容の書物であるのかは、現在の情報からは判断できません。しかし、いずれにしても、石寿が竹という素材に強い関心を持ち、その多様な側面を研究していたことは確かと言えるでしょう。

江戸時代における竹の利用方法と文化的意味合い

竹は、江戸時代の生活において欠かせない存在でした。 食料、日用品、建築資材など、様々な用途に利用されていました。

主な利用方法

食料:タケノコは、春の味覚として親しまれていました。

日用品: かご、ざる、ほうき、傘、箸、提灯、竹馬、メガネケース、キセル、柄杓、団扇、扇子など、様々な日用品が竹で作られていました。

建築資材:家屋の土壁の下地や外装材、内装材などに竹が利用されていました。

その他:茶道や華道の道具、笛や尺八などの楽器、竹刀や弓などの武道具、漁具などにも竹が利用されていました。

文化的意味合い

神聖な植物:竹は常緑樹であることから、生命力や繁栄の象徴として、神聖な植物とされていました。

年中行事:正月の門松や七夕の笹飾りなど、年中行事にも竹が用いられていました。

魔除け:季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると考えられており、それを追い払うため、節分には柊鰯とともに、鬼を追い払う魔除けとして竹が使われていました。

結論

武蔵石寿は、江戸時代後期の多才な本草学者・博物学者でした。貝類研究で特に著名な石寿ですが、鳥類、昆虫、そして竹と、その研究対象は多岐に渡りました。彼の「竹譜」は、江戸時代の竹文化を知る上で貴重な資料となります。本稿では、石寿の生涯と業績、そして「竹譜」に関するわずかな情報と、江戸時代における竹の利用方法や文化的意味合いについて考察しました。石寿のような、多岐にわたる分野で活躍した研究者にも、改めて光が当たることを願います。

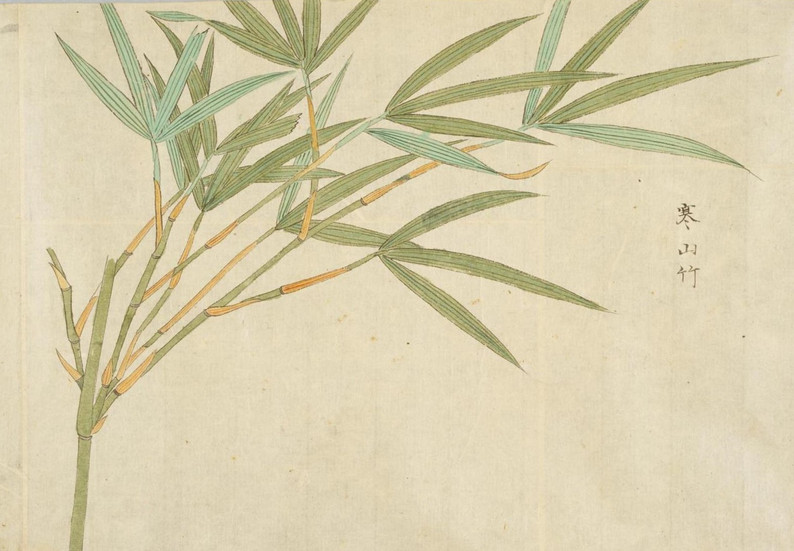

一巻

武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287003

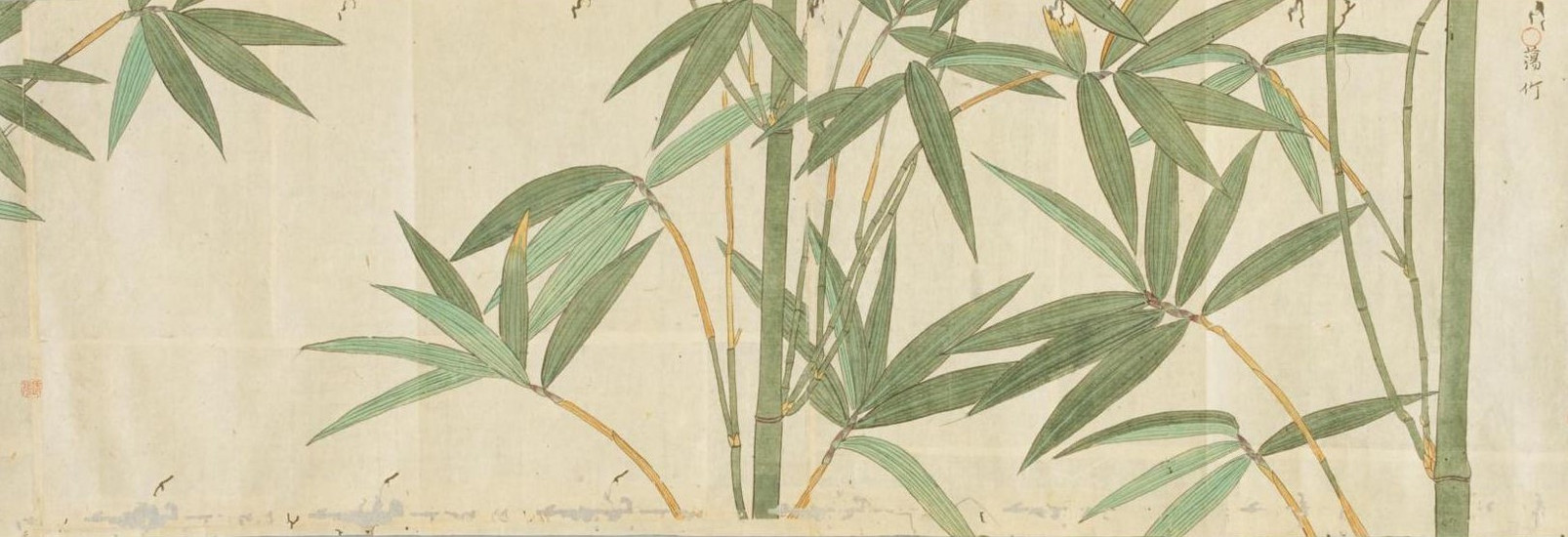

二巻

武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287003

三巻

武蔵石寿//〔筆〕『竹譜 3巻』,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1287003