現代日本のグラフィックデザインの礎を築いた杉浦非水:非水百花譜

- JBC

- 2024年9月22日

- 読了時間: 15分

更新日:1月27日

明治から昭和にかけて活躍した杉浦非水(1876-1965)は、日本のグラフィックデザインの黎明期を牽引した、先駆的な存在です。 当時はまだ「図案家」と呼ばれていたグラフィックデザイナーという職業を確立し、日本の商業美術の近代化に大きく貢献しました。 ポスター、雑誌の表紙、本の装丁、広告など、多岐にわたる分野でその才能を発揮し、近代日本の視覚文化を彩りました。

非水は、西洋から流入したアール・ヌーヴォー様式をいち早く取り入れながらも、日本の伝統的な美意識と融合させた独自の表現を確立しました。 特に、三越呉服店(現三越)の図案部主任として27年間在籍し、制作したポスターやPR誌の数々は、同店のブランドイメージ向上に大きく貢献し、「三越の非水か、非水の三越か」とまで称されました。

本稿では、非水の代表作の一つである植物図鑑『非水百花譜』に焦点を当て、その魅力、制作背景、そして現代のグラフィックデザインへの影響について考察していきます。

杉浦非水について

生涯と業績

1876年、愛媛県松山市に生まれた非水は、当初、日本画家を志し、地元で四条派の画家・松浦巖暉に師事していました。 その後、東京美術学校に進学し、円山派の川端玉章に師事して日本画を学びますが、在学中に転機が訪れます。 フランス帰りの洋画家・黒田清輝が持ち帰ったアール・ヌーヴォー様式の図案に魅せられ、図案家としての道を歩み始めることになったのです。

東京美術学校卒業後は、大阪の三和印刷所で図案部主任として勤務しますが、翌年には退社。 その後、島根県の中学校で教鞭を執りながら結婚し、再び上京します。 中央新聞社に入社した後、1908年に三越呉服店の嘱託デザイナーとなり、『みつこしタイムス』の表紙を担当。 1910年には同店の図案主任に抜擢され、中央新聞社を退社しました。 三越では、ポスターやPR誌のデザインを手がけるだけでなく、雑誌『三越』の発刊にも携わりました。

非水は三越での仕事以外にも、幅広い分野で活躍しました。 東京地下鉄道(現東京メトロ銀座線上野-浅草区間)の開業広告ポスターや、カルピス、ヤマサ醤油などの広告デザインも手がけ、 日本の商業デザインの草分け的存在となりました。 また、1922年にはヨーロッパ(フランス、ドイツ、イタリア)へ遊学し、 アール・デコなど、西洋の最新の美術動向を吸収しました。 帰国後は、ポスター研究団体「七人社」を結成し、月刊ポスター研究雑誌『アフィッシュ』を創刊するなど、デザインの普及と発展にも尽力しました。 晩年には、多摩帝国美術学校(現多摩美術大学)の創設に携わり、初代校長に就任。 後進の育成にも力を注ぎました。

デザインの特徴

非水は、日本画で培った繊細な描写力と西洋のモダンデザインの要素を融合させた、独自のスタイルを確立しました。 彼の作品には、以下のような特徴が見られます。

写実性と装飾性の調和:非水は写生を重視し、対象物を正確に描写する一方で、アール・ヌーヴォーやウィーン分離派の影響を受け、装飾的な要素も大胆に取り入れています。 植物をモチーフとした作品では、その特徴を的確に捉えながらも、曲線や装飾的な線を用いて、優美で華やかな表現に昇華させています。

平面性と立体感の両立:多くの作品で平面的な表現を用いながらも、遠近法や陰影を効果的に用いることで、奥行きや立体感を表現しています。 例えば、東京地下鉄道の開業広告ポスターでは、地下鉄がトンネルから飛び出してくるような躍動感を、遠近法を巧みに利用することで表現しています。

明快さと親しみやすさ:単純な形と鮮やかな色彩を用いることで、誰にでもわかりやすく、親しみやすいデザインに仕上げています。 これは、広告やポスターなど、不特定多数の人々に情報を伝えるためのデザインにおいて、特に重要な要素と言えるでしょう。

ウィーン分離派の影響:非水は、単純化された装飾文様を多用しており、これは「ヴィンナ・セセッション風」と自身も述べているように、ウィーン分離派の影響を受けています。 ウィーン分離派は、19世紀末にオーストリアのウィーンで起こった美術運動で、幾何学的な模様やシンプルなフォルムを特徴としています。 非水は、この様式を日本の伝統的な文様と融合させることで、新しい表現を生み出しました。

これらの特徴は、『非水百花譜』にも色濃く反映されています。

非水百花譜

概要

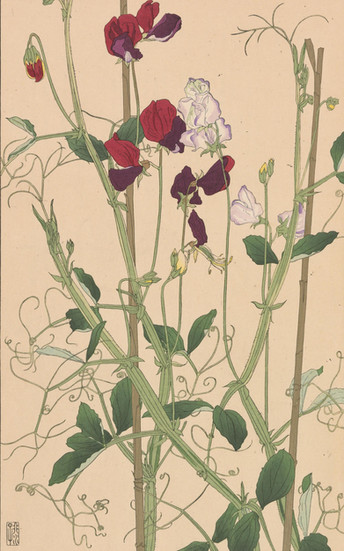

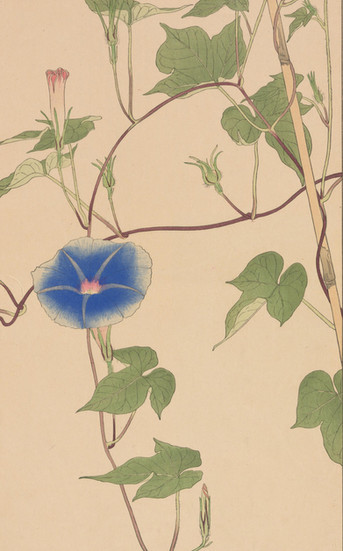

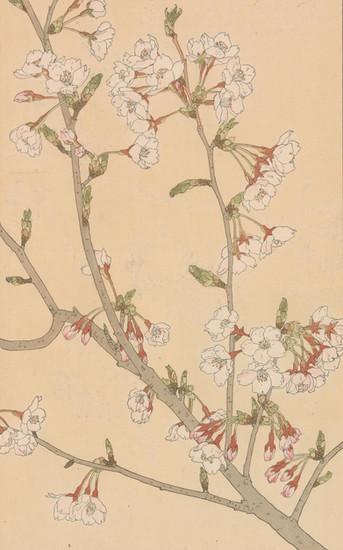

『非水百花譜』は、1920年から1922年にかけて春陽堂から刊行された、全20輯、100図からなる植物図鑑です。 各輯は5種類の植物を収録しており、限定600部が頒布されました。 非水自身が原画を描き、当時の一流の版画家たちによって多色摺木版画として制作されました。 各図版には、植物の解説や採取場所などのデータ、実物写真、そして鼠色一色摺の「投影写生図」が添えられています。

関東大震災で版木が焼失してしまいましたが、非水の手元に残されていた原画をもとに、昭和4年(1929年)から昭和9年(1934年)にかけて再版本が刊行されました。 初版と再版本では、収録されている植物が一部変更されています。

輯 | 作品 |

第1輯 | おほまつよひぐさ(大待宵草)、じやかうれんりさう(麝香豌豆)、ぼけ(木瓜)、しやが(蝴蝶花)、すひかづら(忍冬) |

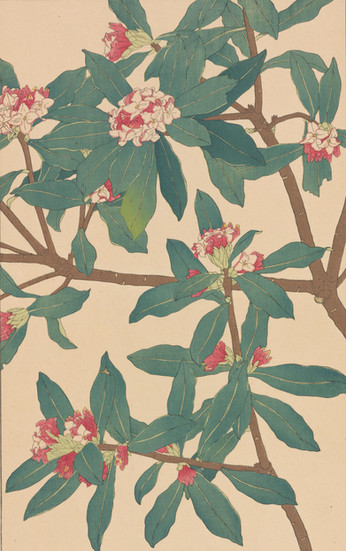

第2輯 | れんげつつじ(羊躑躅)、ぼたん(牡丹)、きいちご(懸鈎子)、つゆくさ(鴨跖草)、まつよひぐさ(待宵草) |

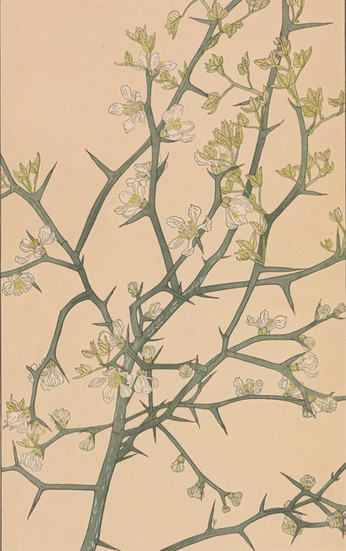

第3輯 | あぢさい(紫陽花)、もみぢあほひ(紅蜀葵)、がんぴせんをう(剪夏羅)、ほたるぶくろ(山小菜)、からたち(枸橘) |

第4輯 | やいとばな(灸花)、やまゆり(山百合)、むらさきつゆくさ(紫露草)、ひがんばな(彼岸花)、やまぶき(山吹) |

第5輯 | ほととぎす(油點草)、ききやう(桔梗)、らしやうもんかづら(羅生門葛)、はまなでしこ(濱撫子)、もくせい(木犀) |

第6輯 | やへざくら(八重櫻)、なでしこ(撫子)、ねぎ(葱)、もくれん(木蓮)、ぢんちやうげ(瑞香) |

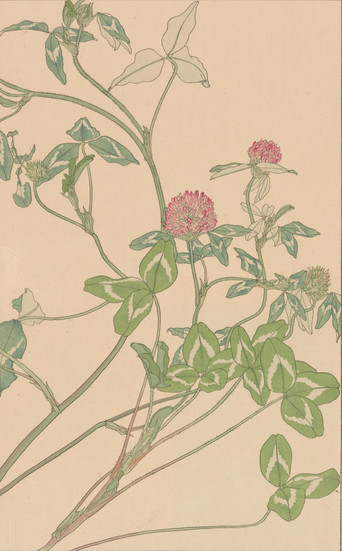

第7輯 | ひなげし(雛罌粟)、びやうやなぎ(未央柳)、あかつめくさ(赤爪草)、こひるがほ(小晝顏)、はうちやくさう(寶鐸草) |

第8輯 | やぶくわんざう(籔萱草)、いかりさう(錨草)、のげし(野罌粟)、けまんさう(華鬘草)、つりかねにんじん(釣鐘人參) |

第9輯 | あさがほ(朝顏)、のぶだう(野葡萄)、てつぽうゆり(鐵砲百合)、くさけうちくたう(草爽竹桃)、れんげう(連翹) |

第10輯 | かのこゆり(鹿子百合)、のうぜんはれん(凌霄葉蓮)、うめ(梅)、じゆずだま(珠數玉)、せんにんさう(仙人草) |

第11輯 | さるとりいばら(猿取茨)、のぼたん(野牡丹)、くさふぢ(草藤)、こんぎく(紺菊)、うめばちさう(梅鉢草) |

第12輯 | つはぶき、ふよう(芙蓉)、ほていあおい(布袋葵)、はぎ(萩)、どくだみ(蕺) |

第13輯 | つりふねさう(釣船草)、りんだう(竜膽)、なし(梨)、さざんくわ(山茶花)、つるれいし(蔓茘枝) |

第14輯 | ふぢ(藤)、おしろいばな(白粉花)、そめゐよしの、くまがひさう(熊谷草)、をけら(蒼求) |

第15輯 | はす(蓮)、あぶらな(油菜)、あをつゞらふぢ(青葛藤)、しらん(紫蘭)、ばら(薔薇) |

第16輯 | ひやくじつかう(百日紅)、てんなんしやう(天南星)、えびね(海老根)、うばゆり(姥百合)、はなしやうぶ(花菖蒲) |

第17輯 | こなら(小楢)、とりかぶと(鳥頭)、あかぬまふうろ(赤沼風露)、なにはいばら(灘波薔薇)、おもだか(澤潟) |

第18輯 | やまぶとう(山葡萄)、みづあふい(水葵)、なんてんはぎ(南天萩)、をたからこう(男寳香)、こくちなし(水梔子) |

第19輯 | たいさんぼく(大山木)、しほがまぎく(鹽竈菊)、おにげし(鬼芥子)、めかるかや(刈萱)、まつむしさう(松蟲草) |

第20輯 | のばら(野茨)、しやくやく(芍藥)、なつすいせん(夏水仙)、かきつばた(燕子花)、つばき(椿) |

特徴

『非水百花譜』は、単なる植物図鑑ではなく、非水のデザインセンスが凝縮された、芸術性の高い作品集といえます。 その特徴としては、以下の点が挙げられます。

多色摺木版画による精緻な表現:当時一流の版画家たちの手によって、花々の繊細な色彩や質感が、見事に再現されています。 非水自身も「デザインは自然から離れては生命を失う」と考えており、 植物の生き生きとした姿を表現するために、版画という技法が選ばれたのでしょう。

写実性とデザイン性の融合:植物を正確に描写しつつも、構図や色彩に非水独自のアレンジが加えられており、芸術性の高い作品に仕上がっています。 非水は、写実的な描写にとどまらず、デザイン的な視点から植物の美しさを引き出そうとしたのです。

植物学的な知識:各図版には、植物学者による解説や、非水自身による観察記録などが添えられており、植物学的な知識も得られます。 非水は、単に植物を描くだけでなく、その生態や特徴についても深く理解しようとしていました。

投影写生図:鼠色一色摺のシルエットで表現された投影写生図は、植物の形態をより深く理解するのに役立ちます。 非水は、植物を様々な角度から観察し、その本質を捉えようとしたのです。

写真図版:非水自身が撮影した写真も掲載されており、当時の写真技術や非水の写真家としての側面を知ることもできます。 非水は、若い頃から写真に興味を持っており、 写真を通して植物を観察し、その造形美を研究していました。

多様な技法:図は多色摺りだけでなく、茎や葉といった図の一部分のみ空押しが行われています。 これは、植物の立体感や質感を表現するための工夫と言えるでしょう。

特別な紙:版画には、発行元である春陽堂の名が透かしとして漉き込まれた鳥の子紙が使われました。 当時としては非常に高価な紙であり、非水百花譜の制作にあたり、材料にもこだわっていたことが伺えます。

一流の職人:版画の一部には、彫りや摺りを担当した職人の名が記された証書が貼られています。 当代一流の職人が製作に関わっており、非水百花譜の高い品質を支えていたのです。

3点1組の構成:各々の図は、写真製版を駆使しながら1ページにまとめられました。 多色摺木版画、投影写生図、そして解説と写真、実物大の部分図、印葉図を組み合わせた構成は、非水の類まれなる観察眼と、植物に対する深い愛情を示しています。

実物大の部分図:各版画には、花や葉の実物大の部分図が掲載されています。 これは、植物の細部まで観察し、正確に記録しようとした非水の姿勢の表れです。

印葉図:葉にインキを塗って写し取る印葉図も掲載されています。 これは、植物の葉脈や表面の凹凸を記録するための、伝統的な技法です。

出版の背景と目的

非水は、東京美術学校在学中から写生を重視しており、自然をよく観察することで独創的な図案が生まれると考えていました。 「自然に対する興味が自分の生活の大部分を占めて」おり、「自然の理に息づいている私たちは、自然を離れて自己表現する方法がないのは当然」 と述べているように、非水にとって自然は、デザインの源泉であり、インスピレーションの源でした。 『非水百花譜』は、こうした非水のデザイン哲学を体現した作品といえます。 また、非水は、図案集を出版することで、自身のスタイルを世に広め、日本のデザイン界の発展に貢献したいという思いも持っていたと考えられます。

現代のグラフィックデザインへの影響

『非水百花譜』は、その芸術性の高さから、現代においても高く評価されています。 100年以上前に制作された作品でありながら、その美しさは今も色褪せることなく、多くの人々を魅了しています。 また、非水のデザインは、現代のグラフィックデザインにも大きな影響を与えています。

自然をモチーフとしたデザイン:非水は、動植物をモチーフとしたデザインを数多く手がけました。 これは、現代のグラフィックデザインにおいても、自然をモチーフとしたデザインが広く用いられていることにつながっています。 自然の有機的なフォルムや色彩は、人々に癒しや安らぎを与えるとともに、デザインに温かみと生命力をもたらします。

シンプルでわかりやすいデザイン:非水は、誰にでも理解しやすい、シンプルなデザインを追求しました。 これは、情報過多の現代社会において、より重要性を増していると言えるでしょう。 シンプルなデザインは、メッセージを明確に伝え、見る人の印象に残りやすいため、広告や情報デザインなど、様々な分野で活用されています。

日本の伝統と西洋のモダンの融合:非水は、日本の伝統的な美意識と西洋のモダンデザインを融合させました。 これは、日本のグラフィックデザインの独自性を確立する上で、大きな役割を果たしました。 和と洋の要素をバランス良く取り入れることで、日本らしさを表現しながらも、時代性を感じさせるデザインを生み出したのです。

杉浦非水の主な他作品

非水は、『非水百花譜』以外にも、数多くの作品を残しています。 ここでは、代表的な作品をいくつか紹介します。

ポスター

三越呉服店「春の新柄陳列会」:1914年に制作された、非水の代表作の一つです。 洋風の髪飾りをつけた女性が、蝶の柄の着物に花柄の帯を締めて、ソファに座っている姿が描かれています。 女性の背景には、アール・ヌーヴォー様式の植物模様が装飾されており、和と洋が調和した、華やかでモダンなデザインです。

東京地下鉄道(現東京メトロ銀座線上野-浅草区間)開業広告ポスター「東洋唯一の地下鉄道 上野浅草間開通」:1927年に制作されたポスターです。 遠近法を強調することで、地下鉄がトンネルから勢いよく飛び出してくる瞬間のスピード感と高揚感を表現しています。 また、当時流行していたアール・デコ様式の影響も伺えます。

雑誌の表紙

PR誌『三越』:三越呉服店のPR誌で、非水は長年にわたり表紙のデザインを担当しました。 季節感あふれるデザインや、当時の流行を取り入れたモダンなデザインなど、多彩な作品を残しています。

旅行雑誌『ツーリスト』:ジャパン・ツーリスト・ビューロー(現JTB)の機関誌で、非水は装丁も手がけました。 海外に向けて日本の文化や観光地を紹介する雑誌であり、非水は、日本の伝統美と西洋的なモダニズムを融合させた、洗練されたデザインで、日本の魅力をアピールしました。

本の装丁

田口掬汀著『ふたおもて』:大正4年(1915年)に出版された田口掬汀の小説『ふたおもて』の装丁です。 アール・ヌーヴォー様式の影響を受けた、優美で繊細なデザインが特徴です。

改造社『現代日本文學全集』:大正15年(1926年)から昭和7年(1932年)にかけて刊行された、改造社の叢書『現代日本文學全集』の装丁です。 非水は、全33巻の装丁を担当し、近代的なデザインで、新しい時代の文学を象徴しました。

図案集

非水は、自身のデザインをまとめた図案集をいくつか出版しています。 これらの図案集には、「非水型図案」と呼ばれる、非水独自の図案表現が用いられています。 非水型図案は、大きく4つの種類に分けられます。

適合:動物や植物を、円、正方形、三角形、長方形といった一定の枠内に閉じ込めて図案化したもの。 整理の仕方は絵画的というよりも図案的で、モチーフを単純化し、幾何学的な形にうまく収めることで、装飾的な効果を高めています。

縁飾り模様、輪郭図案:横あるいは縦に細長い枠内に植物や抽象形態を連続させた模様的な図案。 壁紙や帯などのデザインに適しており、連続性とリズム感を重視した構成が特徴です。

絵画風:風景や動植物、人物を木版画的に細部の描写を省き、平板に仕上げた絵画のような図案。 一定の枠内における整頓は図案的というよりも絵画的で、モチーフの雰囲気や情感を表現することに重点が置かれています。

影絵風:モチーフをシルエットで表現した図案。 非水は、「物の形を最もよくあらわすものは影である。味ある影の図案ができると確信する」 と述べており、影絵風の図案を通して、モチーフの本質的な形を捉えようとしていました。

非水は、これらの図案集を通して、自身のデザイン哲学や表現技法を広く世に示しました。

『非水花鳥図案集』:1917年に平安堂書店から出版されました。 鳥や花をモチーフとした図案を多数収録しており、非水は巻頭の言葉で、「自然に対する興味が自分の生活の大部分を占めて」おり、「自然の理に息づいている私たちは、自然を離れて自己表現する方法がないのは当然」 と述べています。

『非水創作図案集』:1926年に文雅堂から出版されました。 ヨーロッパ遊学後の作品をまとめた図案集で、アール・デコ様式の影響を受けた、より洗練されたデザインが特徴です。

総合的な考察

杉浦非水は、明治、大正、昭和という激動の時代を生きたグラフィックデザイナーです。 西洋文化が急速に流入する中で、非水は、日本の伝統的な美意識と西洋のモダンデザインを融合させ、新しい時代の視覚表現を創造しました。 彼の作品は、当時の日本の近代化を反映しており、新しい文化やライフスタイルを人々に提示する役割を果たしました。

非水は、商業デザイナーとして、三越呉服店のイメージ戦略に大きく貢献しました。 彼のデザインは、三越のブランドイメージを確立する上で重要な役割を果たし、近代的な百貨店としての地位を築くことに貢献しました。 また、東京地下鉄道の開業広告ポスターなどを通して、新しい交通機関や都市の風景を人々に印象づけました。

非水は、デザインの普及と発展にも尽力しました。 国内初の図案研究団体「七人社」を結成し、創作図案展を開催することで、デザイナー同士の交流を促進し、デザインの質向上を目指しました。 また、機関誌『アフィッシュ』を刊行することで、最新の 디자인 동향や情報を発信し、デザインの啓蒙活動を行いました。 さらに、多摩帝国美術学校の創設に携わり、初代校長として、後進の育成にも力を注ぎました。

非水のデザイン哲学は、「自然に学ぶ」という姿勢に集約されます。 彼は、自然をよく観察し、その造形美を理解することこそ、優れたデザインを生み出す源泉であると考えていました。 『非水百花譜』は、この哲学を最もよく表した作品と言えるでしょう。 非水は、植物を細部まで観察し、その特徴を正確に描写することで、植物の生命力と美しさを表現しました。 また、多色摺木版画という伝統的な技法を用いることで、植物の繊細な色彩や質感を再現し、芸術性の高い作品に仕上げました。

非水の作品は、現代においても高く評価されています。 彼のデザインは、シンプルでわかりやすく、親しみやすいため、時代を超えて人々に愛されています。 また、自然をモチーフとしたデザインや、日本の伝統と西洋のモダンの融合など、彼の作品に見られる特徴は、現代のグラフィックデザインにも大きな影響を与え続けています。

結論

杉浦非水は、日本のグラフィックデザインの黎明期に、西洋のモダンデザインを取り入れながらも、日本の伝統的な美意識を大切にした、独自のスタイルを確立しました。 彼の代表作の一つである『非水百花譜』は、写実性と装飾性、平面性と立体感、明快さと親しみやすさといった特徴を備えた、芸術性の高い作品です。 非水百花譜は、現代においても高く評価されており、非水のデザインは、現代のグラフィックデザインにも大きな影響を与え続けています。 彼の作品は、日本のグラフィックデザイン史を語る上で欠かせないものであり、これからも多くの人々に愛され、影響を与え続けることでしょう。

多色摺木版画のみ 全20輯

杉浦非水 著『非水百花譜』第1輯,春陽堂,大正9-10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/13702604