花鳥草木、錦絵に咲く:二代・長谷川貞信が遺した彩りの世界

- JBC

- 2023年8月11日

- 読了時間: 3分

更新日:1月13日

はじめに

長谷川貞信は、幕末から現代にかけて上方浮世絵界で活躍している絵師一族です。初代から現在の五代まで続く貞信の中で、二代目は初代の画風を受け継ぎつつも、独自の画境を開拓しました。本稿では、二代・長谷川貞信の生涯と作風を概観した上で、花鳥草木画譜の内容と特徴、そして後世への影響について考察します。

上方浮世絵は、江戸浮世絵とは異なる独自の発展を遂げ、現在では海外でOsakaPrintsと呼ばれ、高い評価を得ています。二代・長谷川貞信の作品は、この上方浮世絵の伝統を継承しつつ、明治維新という時代の変革を反映した点で、特に興味深いといえます。

二代・長谷川貞信について

二代・長谷川貞信(1848-1940)は、初代・長谷川貞信の長男として嘉永元年に生まれました。本名は徳太郎。父である初代貞信と、歌川派の絵師である歌川芳梅に師事し、慶応元年(1865年)頃から小信の号で絵師として活動を開始しました。明治8年(1875年)に父から貞信の名を継承し、二代目を襲名しました。

二代・貞信は、初代と同様に役者絵や風景版画を得意としましたが、明治維新という時代の変革の中で、文明開化や西南戦争などを題材とした錦絵も数多く手がけました。例えば、「神戸新福原大門之図」では、開港地神戸の西洋建築や鉄道を描写し、文明開化の様子を伝えています。また、「薩賊戦争記」では、西南戦争の激戦を題材としています。さらに、浮世絵の需要が衰退する中で、商店の引き札や輸出茶の商標、芝居絵の番付など、多岐にわたる分野でその才能を発揮しました。明治43年頃まで作画を続けており、その長い画業の中で、時代の変化に対応しながら様々な作品を生み出しました。

作品の種類 | 説明 | 例 |

役者絵 | 歌舞伎役者の肖像画 | |

風景版画 | 名所や風景を描いた版画 | 浪花百景 |

錦絵 | 多色刷りの版画 | 神戸新福原大門之図、薩賊戦争記 |

引き札 | 広告用の版画 | |

商標 | 商品のブランドを示すマーク | 輸出茶の商標 |

芝居絵番付 | 歌舞伎興行の番付 |

特に、明治17年(1884年)には、中判が主流であった上方役者絵界に大判の判型を復活させたことは特筆に値します。これは、二代・貞信が伝統的な浮世絵の様式を尊重しつつ、新たな表現に挑戦していたことを示していると言えるでしょう。

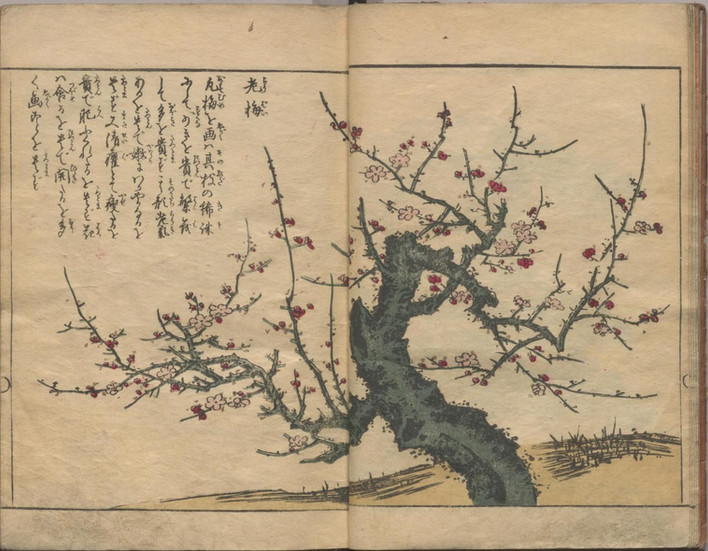

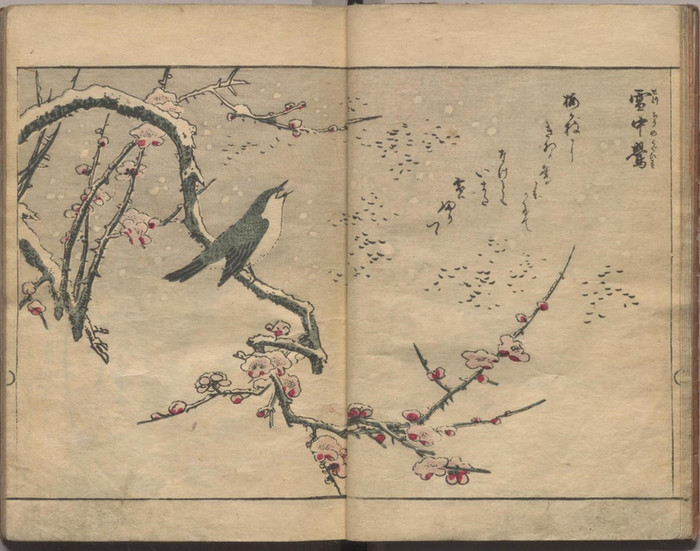

花鳥草木画譜の概要

花鳥草木画譜は、明治14年(1881年)4月に初編と二編の二冊、計2巻が出版されました。出版元は小島伊兵衛、版元は渡辺貞吉です。判型は半紙本2冊で、縦222mmです。 画譜は全頁多色刷りで、初編は木本、二編は草本で構成されています。

明治時代は、西洋文化の影響を受け、日本社会が大きく変化した時代です。そのような中で出版された『花鳥草木画譜』は、伝統的な日本画の技法を用いながらも、西洋の博物学的な視点を取り入れている可能性も考えられます。

おわりに

二代・長谷川貞信の花鳥草木画譜は、明治時代の上方浮世絵における花鳥画の展開を知る上で重要な作品です。西洋文化の影響を受けつつ近代化が進む中で、伝統的な日本画の技法と新たな表現を融合させ、花鳥草木を描いた画譜は、当時の社会状況や文化を反映した貴重な資料と言えるでしょう。

しかしながら、現存する資料や研究が少ないため、画譜の詳細な内容や特徴、後世への影響については、まだ多くの謎が残されています。今後、更なる研究によって、これらの謎が解明され、二代・長谷川貞信の画業と明治時代の上方浮世絵に対する理解が深まることが期待されます。

初編

長谷川徳太郎 著『花鳥草木画譜』第1篇,小島伊兵衛,明14.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12763402

二編

長谷川徳太郎 著『花鳥草木画譜』第2篇,小島伊兵衛,明14.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12763403

参考

長谷川貞信トップページ - 関西大学