誹諧名知折 - 陽井素外と江戸時代の俳諧観

- JBC

- 2023年8月11日

- 読了時間: 5分

更新日:1月13日

はじめに

本稿では、江戸時代中期に活躍した俳人・谷素外とその著書『誹諧名知折』について考察します。特に、素外の人物像と当時の俳諧界における『誹諧名知折』の位置付けに焦点を当て、その意義と影響について探求します。

谷素外について

生涯と活動

谷素外(1733-1823)は、江戸時代中・後期に活躍した俳人です。享保18年(1733)大坂鰻谷の商家に生まれました 。壮年のころ江戸に下り、神田お玉ヶ池に住居を構えます。俳諧は、初め建部綾足に師事しましたが、その後、江戸談林派の小菅蒼孤に師事し、一陽井素外と号しました。師の死後、江戸談林七世を称し、西山宗因に始まる談林俳諧の興隆に尽力しました 。中村仏庵・山本北山・沢田東江・加藤千蔭・柳亭種彦など、多くの江戸文人と交友があり、門弟には、大名や浮世絵師も名を連ねています 。文化6年(1806)喜寿を迎えて、娘の素塵を独立の点者として、自身は著述に没頭しました。文政6年(1823)2月8日没。享年91歳 。

俳風と業績

素外の俳風は、平明で洒脱な表現を特徴とします。自然や日常生活を題材に、機知に富んだ句を多く残しました。代表作としては、俳論書である『誹諧名知折』のほか、『誹諧古今句鑑』などが挙げられます。

絵画について

素外は絵画にも才能を発揮し、特に山水画を得意としたとされます。一時期、謎の浮世絵師・東洲斎写楽の正体ではないかとする説が浮上しました 。写楽は寛政6年(1794年)から約10ヶ月間、役者絵を中心に140点余りの作品を発表した後、忽然と姿を消した絵師です 。その大胆なデフォルメと写実性を兼ね備えた画風は、当時の人々には受け入れられず、人気を得ることはありませんでした 。写楽の正体については、現在も多くの説がありますが、有力な候補として能役者の斎藤十郎兵衛が挙げられています 。谷素外も写楽候補の一人として名前が挙がっていますが、確証となる資料は乏しく、その真偽は定かではありません。

誹諧名知折について

成立と出版状況

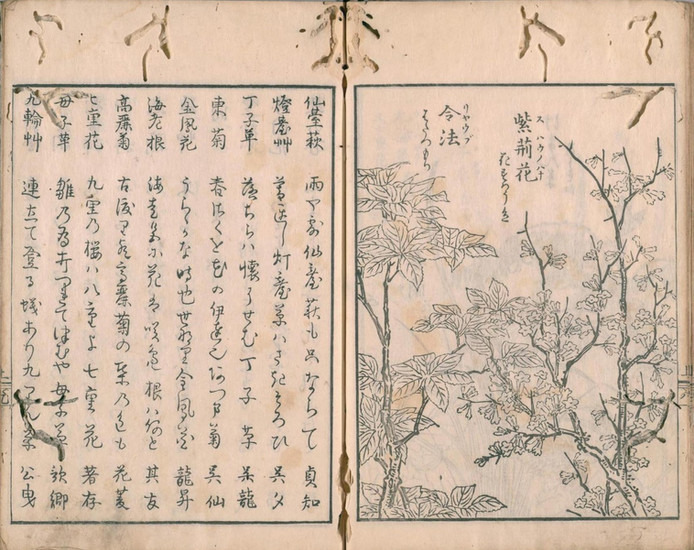

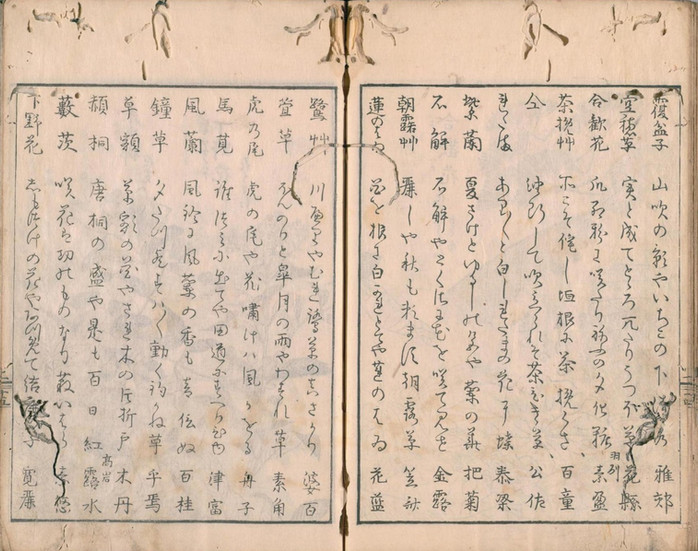

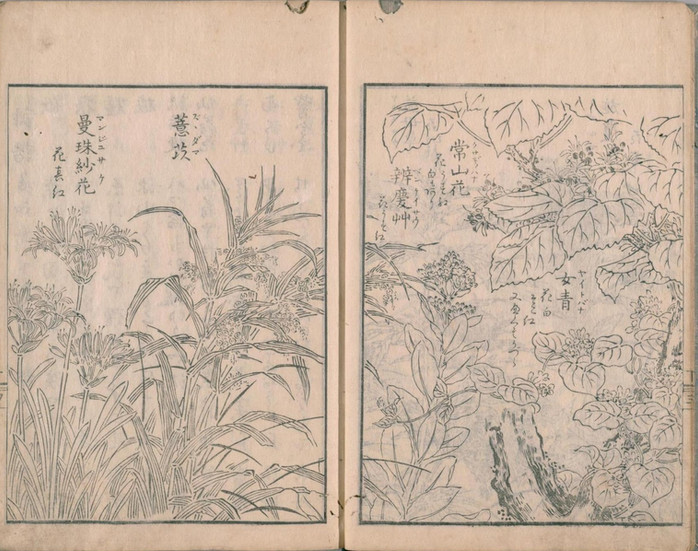

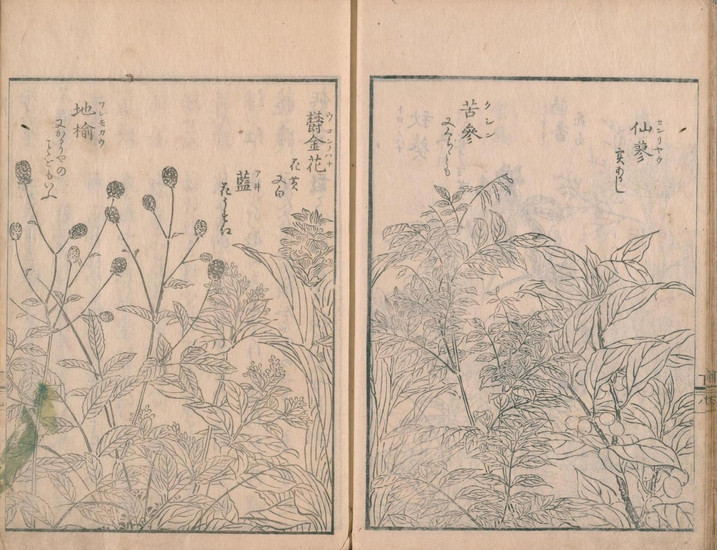

『誹諧名知折』は、谷素外が編纂した俳論書です。安永10年(1781年)に須原市兵衛によって出版されました。また、安永9年(1780年)に和泉屋善兵衛から出版されたという情報もあります。出版状況の詳細は更なる調査が必要です。全2巻2冊からなり、北尾重政(紅翠斎)が挿絵を担当しています。北尾重政は、江戸時代中期の浮世絵師で、北尾派の祖として知られています。美人画、役者絵、絵本、春画など幅広いジャンルの作品を残し、特に版本の挿絵を多く手がけました 。写本の存在は確認されていません。

書かれた背景・目的

『誹諧名知折』が書かれた背景には、江戸時代中期における俳諧の隆盛が挙げられます。当時、俳諧は庶民の間にも広く浸透し、様々な流派が生まれていました 。

江戸時代中期は、元禄文化(1688~1704年)の爛熟期を経て、文化が都市や庶民へと広がりを見せた時代です。町人文化が発展し、出版文化も隆盛を迎えました。このような時代背景の中、俳諧は文芸としてだけでなく、社交の場における重要な役割を担っていました。

誹諧名知折における俳諧観

当時の俳諧界における位置付け

『誹諧名知折』は、安永年間における俳諧書出版ブームの中で刊行されました。 当時、絵入り俳書が流行し、多くの読者を得ていました。 『誹諧名知折』もその流れを汲むもので、北尾重政による美しい挿絵が、読者の興味関心を惹きつけ、俳諧への理解を深めるのに役立ったと考えられます。 また、本書は俳諧の歴史や技法、鑑賞法などを網羅的に解説しており、初心者から上級者まで幅広い層に受け入れられました。 特に、関西地方では広く読まれ、俳諧の普及に貢献したとされています。

誹諧名知折に描かれている植物

『誹諧名知折』では、様々な植物が描かれています。これらの植物は、当時の自然や文化を反映しており、俳句の世界観を豊かにする役割を果たしています。主な植物としては、以下のようなものが挙げられます。

松:古来より長寿や節操の象徴として、多くの俳句に詠まれてきました。

竹:冬でも青々とした葉を茂らせることから、生命力や強さの象徴として、俳句に用いられます。

梅:春の訪れを告げる花として、愛されています。

桜:日本の春を代表する花であり、その美しさは多くの俳人を魅了してきました。

柳:しなやかな枝が風に揺れる様子は、優美さや哀愁を感じさせます。

藤:紫色の花房が垂れ下がる様子は、優雅で美しいものです。

菖蒲:端午の節句に飾られる植物であり、邪気を払う力があるとされています。

萩:秋の七草の一つであり、秋の風情を感じさせます。

菊:秋を代表する花であり、高貴なイメージがあります。

紅葉:秋の深まりとともに赤や黄色に色づく葉は、美しい景観を作り出します。

これらの植物は、季節の移り変わりや自然の美しさを表現するだけでなく、人の心情や人生観を象徴するものとしても、俳句に用いられています。

結論

谷素外は、『誹諧名知折』を通じて、独自の俳諧観を確立し、後世に伝えました。『誹諧名知折』は、江戸時代中期における俳諧の隆盛を理解する上で重要な文献であり、現代においてもその価値は失われていません。谷素外は大阪出身の俳人で、後に独自の俳風を確立しました。『誹諧名知折』は、安永10年(1781年)に須原市兵衛によって出版されました。また、安永9年(1780年)に和泉屋善兵衛から出版されたという情報もあります。

上巻

一陽井素外 編ほか『誹諧名知折 2巻』[1],須原市兵衞,安永10 [1781]. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2556796

下巻

一陽井素外 編ほか『誹諧名知折 2巻』[2],須原市兵衞,安永10 [1781]. 国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/2556797

参考

誹諧名知折. 上,下 / 素外 [編] ; 北尾重政 画 - 早稲田大学